不整脈

不整脈とは

不整脈(ふせいみゃく)とは、心臓の拍動リズムが一定でなくなる状態のことです。健康な心臓は規則正しいリズムで全身に血液を送り出していますが、このリズムが速くなったり、遅くなったり、または不規則になったりするのが不整脈です。

脈は緊張や運動により早くなったり、またリラックスした状態では遅くなるなど必ずしも一定ではありません。不整脈は、軽いものから重いものまでさまざまあり、軽いものを含めると、健康な成人でも不整脈が全くない人はいないといってもよいほど一般的なものです。一時的な症状は病的なものではないことが多いのですが、このような状態が長く続く、一定の状況で再現される、あるいはめまいや失神などを経験したといった場合には治療が必要となる可能性があります。

そもそも心臓の拍動が起こる仕組みとは

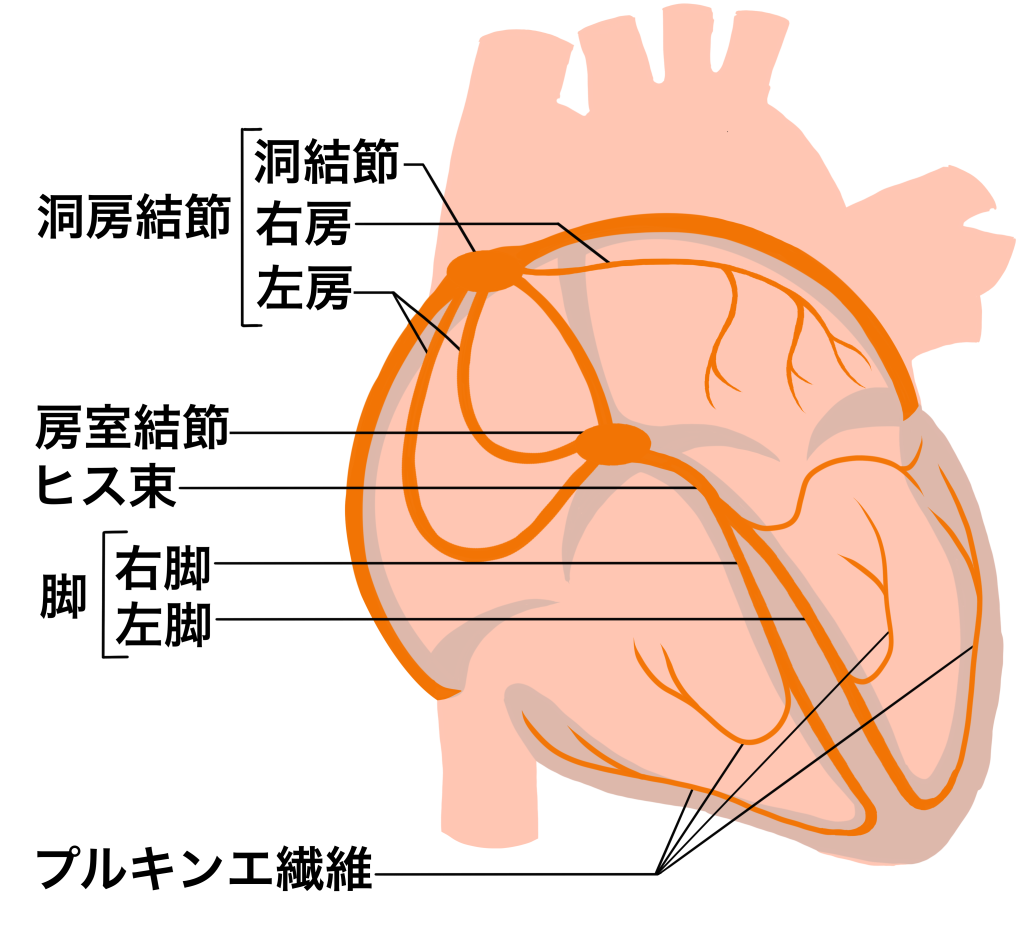

私たちの心臓は、微弱な電気信号(刺激)によって筋肉が収縮することで、休むことなく拍動を続けています。正常な脈は、洞結節から起こり、心房筋全体に伝わった後、一度房室結節に集まり、その後ヒス束から右心室の右脚・左心室の左脚前肢・後枝を通って、心室筋へ伝わっていきます。これにより心臓は規則正しく動き、全身に血液を送り出すポンプとしての役割を果たします。健康な成人の場合、安静時の心拍数は1分間に50回(または60回)から100回程度が正常な範囲とされています。

不整脈は心臓の拍動リズムの異常

正常な脈は、安静時には1分間に50回(または60回)~100回であり、不整脈はこの範囲外の全てを指す総称となります。脈の速さにより、1分間に100回以上になる頻脈性不整脈、脈が1分間に50回(または60回)未満になる徐脈性不整脈に分けられます。これらは必ずしも病気とは限らず、ストレスや疲れなどをきっかけに誰にでも起こりうる生理的な現象として現れることもあります。過度に心配しすぎず、まずはご自身の状態を知ることが重要です。

不整脈によって起こる主な症状

不整脈が起きると、どのような症状が現れるのでしょうか。感じ方には個人差があり、全く症状が出ないことも珍しくありません。ここでは、代表的な自覚症状をいくつかご紹介します。ご自身の体調と照らし合わせながら、当てはまるか症状があるかチェックしてみましょう。ただし、症状の有無だけで危険性を判断することはできません。

検脈(けんみゃく)の方法

- 手首の内側、親指の付け根部分に、人差し指、中指、薬指の3本を当て、脈がよく分かるところを見つけましょう。

- 脈拍の間隔に乱れなどの症状がないか、15秒程度チェックしましょう。

- 乱れが感じられる場合は続けて1分~2分程度の観察を行います。

ドキドキする動悸や胸の不快感

不整脈の症状として最も多いのが「動悸」です。「心臓が口から飛び出しそう」「胸のあたりが詰まる感じがする」「ドクンと強く脈打つ」など、感じ方は様々です。普段は意識しない心臓の拍動を強く、または不快に感じるのが特徴です。安静にしている時に突然起こることもあれば、運動中や緊張した時に感じることもあります。

ふらつく、クラっとするめまい

脈が極端に速くなったり遅くなったりすると、心臓から脳へ送り出される血液の量が一時的に不足することがあります。これにより、立ちくらみのようなふらつきや、クラっとするめまいが起こります。特に、目の前が暗くなるような感覚や、意識が遠のくような感覚を伴う場合は、危険な不整脈のサインである可能性があるため注意が必要です。

意識を失う危険な失神発作

不整脈の症状の中で最も危険なのが失神です。脳への血流が数秒間途絶えることで、前触れなく突然意識を失って倒れてしまいます。通常は数秒から数分で意識は回復しますが、これは不整脈による突然死の前兆ともなりうる極めて危険なサインです。一度でも失神を経験した場合は、症状がすぐに治まったとしても、必ず医療機関を受診してください。

自覚症状が全くない無症候性

不整脈は、必ずしも自覚症状を伴うわけではありません。健康診断の心電図検査などで偶然発見される「無症候性」の不整脈も多く存在します。特に高齢者に多い「心房細動」という不整脈は、症状がないまま進行し、脳梗塞の大きな原因となることがあります。症状がないからといって安心せず、定期的な健康診断を受けることが大切です。

不整脈の種類

不整脈は、脈拍のリズムや速さによって「頻脈性不整脈」と「徐脈性不整脈」の大きく2つに分けられます。

「不整脈」と聞くと、すぐに命に関わる危険な状態をイメージするかもしれませんが、すべての不整脈が危険なわけではありません。多くは放置しても問題ないものですが、中にはすぐに治療が必要な危険なタイプも存在します。ここでは、その見分け方について解説します。自己判断は禁物ですが、知識として知っておくことが大切です。

脈が速くなる頻脈性不整脈

頻脈性不整脈は、脈が1分間に100回以上になる状態を指します。代表的なものに「心房細動」や「心室頻拍」などがあります。心房細動は心臓の中に血の塊(血栓)ができやすくなり、脳梗塞のリスクを高めます。一方、心室頻拍はめまいや失神を引き起こし、時には命に関わる「心室細動」へ移行することもあります。

また、正常な脈のリズムの中に時々「ドクン」と不規則な拍動が混じる「期外収縮」も頻脈性不整脈の一種です。「脈が飛ぶ」「胸が一瞬詰まる」などと表現されることが多く、不整脈の中で最もよく見られます。多くは加齢やストレス、疲労などが原因で起こる、心配はいらないものですが、頻度が高い場合や他にも心臓病をお持ちの方は注意が必要と言えます。

脈が遅くなる徐脈性不整脈

徐脈性不整脈は、脈が1分間に50回(または60回)未満になる状態です。電気信号の発生源である洞結節の働きが悪くなる「洞不全症候群」や、電気信号の伝わりが悪くなる「房室ブロック」が代表的です。脈が遅すぎると、体を動かした時に息切れがしたり、めまいや失神を起こしたりすることがあります。なお、スポーツ選手などに見られる生理的な徐脈とは区別が必要です。

原因

不整脈はなぜ起こるのでしょうか。その原因は一つではなく、心臓自体の病気から、生活習慣や他の病気の影響まで多岐にわたります。原因を知ることは、不整脈の予防や対策にも繋がります。ご自身の生活や健康状態を振り返りながら、当てはまるものがないか考えてみましょう。

加齢に伴う心臓機能の変化

年齢を重ねることは、不整脈の最も一般的な原因の一つです。長年働き続けてきた心臓の筋肉や、電気信号を伝えるシステムが少しずつ変化し、不整脈が起こりやすくなります。特に高齢者に多い心房細動などは、加齢が大きな要因とされています。これは誰にでも起こりうる自然な変化で、適切な管理が大切になります。

ストレスや過労、睡眠不足

精神的なストレス、身体的な疲労、睡眠不足などは、体の機能を調整する自律神経のバランスを乱す原因となります。自律神経は心臓の働きにも深く関わっているため、バランスが乱れると脈が速くなったり、期外収縮が起こりやすくなったりします。もともと特に心臓に病気がない健康な人でも、生活習慣の乱れが不整脈の引き金になることは珍しくありません。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病

高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、長年にわたって血管や心臓に負担をかけ続けます。特に高血圧は心臓の壁を厚くし、心房細動などの不整脈を引き起こす大きな原因となります。これらの生活習慣病をきちんと管理し、動脈硬化の進行を防ぐことが、将来的な不整脈の予防に直結します。

心筋梗塞や心不全などの心臓病

心筋梗塞や狭心症、心不全、弁膜症といった心臓自体の病気も、不整脈の直接的な原因となります。これらの病気によって心臓の筋肉や組織がダメージを受けると、電気信号がスムーズに伝わらなくなり、不整脈が発生しやすくなります。不整脈の症状の背後に、このような重大な心臓病が隠れている可能性があります。

検査・診断方法

病院では、不整脈の原因や種類を特定するためにいくつかの検査を行います。どのような検査をするのか事前に知っておくことで、安心して受診に臨めるでしょう。ここでは、循環器内科で行われる代表的な検査の流れをご紹介します。

問診|症状や既往歴を確認する

まず最初に行われるのが問診です。医師が「どのような症状が、いつから、どんな時に、どのくらいの時間続くか」「きっかけや既往歴、家族歴、服用中の薬」などを詳しく質問します。この問診で得られる情報は、不整脈の種類や原因を推測する上で非常に重要です。事前に症状のメモなどを用意しておくとスムーズに伝えられます。

心電図検査|電気活動を記録する

不整脈の診断において最も基本的で重要な検査が心電図検査です。ベッドに仰向けになり、胸や手足に電極を付けて心臓が発する微弱な電気信号を記録します。検査自体は数分で終わり、痛みも全くありません。ただし、検査をしている瞬間に不整脈が出ていないと異常を捉えられないため、他の検査と組み合わせて行われます。

ホルター心電図|24時間記録する

症状が時々しか出ない場合、短時間の心電図検査では異常が見つからないことがあります。その際に行われるのがホルター心電図です。携帯可能な小型の心電計を体に装着し、24時間普段通りの生活を送りながら心電図を記録し続けます。これにより、日常生活のどのような場面で不整脈が起きているかを詳しく調べることができます。

ホルター心電図でも捉えられない不整脈発作がある患者様には、極めて小型で皮下に埋め込む「植込み型心電モニター」が使用される場合もあります。 ※原因不明の失神や脳梗塞の既往がある患者様に限る

植込み型心電モニター(Reveal LINQ)

心エコー検査|心臓の動きを調べる

心エコー(心臓超音波)検査は、超音波を使って心臓の形や大きさ、筋肉の動き、弁の状態などをリアルタイムで観察する検査です。不整脈の原因となる心筋症や弁膜症といった心臓の構造的な異常がないかを確認するために行われます。体に負担がなく、放射線被ばくの心配もない非常に安全な検査です。

心臓MRI検査

MRIにより心臓の筋肉の状態や動きを見る検査。シネMRI撮影では心臓の動きを動画で確認ができます。

出典: the University of Minnesota | Atlas of Human CARDIAC Anatomy

http://www.vhlab.umn.edu/atlas/index.shtml

治療法

不整脈の治療は、その種類や原因、症状の重さによって様々です。必ずしも大掛かりな治療が必要なわけではなく、生活習慣の改善や薬物治療が中心となることも多くあります。ここでは、代表的な治療法をいくつかご紹介します。医師は患者さん一人ひとりの状態に合わせて、最適な治療法を選択します。

薬物療法

多くの不整脈治療の基本となるのが薬物療法です。脈の乱れを整えたり、速すぎる脈を適切な速さにコントロールしたりする「抗不整脈薬」が中心となります。また、心房細動のように脳梗塞のリスクが高い不整脈の場合は、血液をサラサラにして血栓ができるのを防ぐ「抗凝固薬」が非常に重要になります。

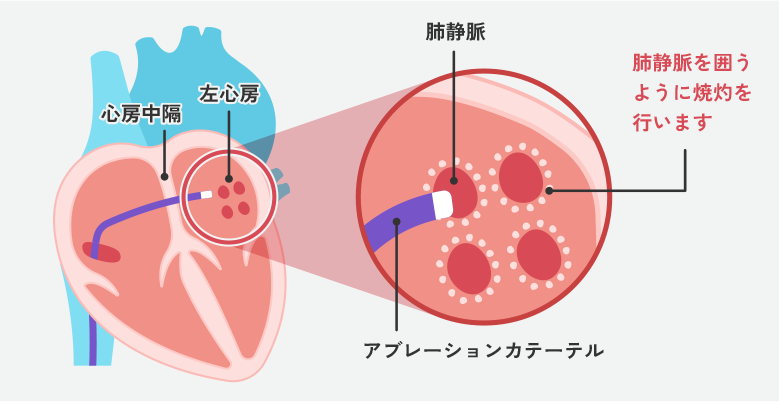

カテーテルアブレーション

薬物療法で効果が不十分な場合や、根治を目指したい場合に選択されるのがカテーテルアブレーション治療です。足の付け根などの血管からカテーテルという細い管を心臓まで進め、高周波などを用いて不整脈の原因となっている異常な電気回路を焼き切ります。体への負担が少ない低侵襲治療です。

ペースメーカー治療

徐脈性不整脈によって脈が極端に遅くなり、めまいや失神などの症状がある場合には、ペースメーカー治療が行われます。ペースメーカー本体は胸の皮膚の下に植え込み、そこから伸びる電線を心臓につなぎます。脈が遅くなった時だけ自動的に心臓に電気刺激を送り、適切な脈拍を保つ役割を果たします。

植込み型除細動器(ICD)

心室細動など、突然死に繋がる危険な不整脈が起こるリスクが高い患者さんには、植込み型除細動器(ICD)が用いられます。この装置は常に心臓のリズムを監視し、危険な不整脈が発生すると自動でそれを感知して電気ショックを与え、拍動を正常に戻します。突然死を防ぐための、いわば「お守り」のような治療法です。

日常でできる不整脈の予防と対策

不整脈のリスクを減らし、症状の悪化を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。特に、不整脈の大きな原因となる高血圧や糖尿病といった生活習慣病を予防・改善することが、心臓の健康を守ることに繋がります。ここでは、不整脈と診断されたら気をつけること、また今日から実践できる具体的な予防・対策法をご紹介します。

禁煙と節度あるアルコール摂取

喫煙は血管を傷つけ、動脈硬化を促進するため、心臓に大きな負担をかけます。不整脈の予防・治療において禁煙は必須です。また、アルコールの過剰摂取は、心房細動などの不整脈を引き起こすことが知られています。お酒を飲む場合は、適量を守り、休肝日を設けるなど、節度ある飲酒を心がけましょう。

塩分や脂肪分を控えた食生活

高血圧の最大の原因である塩分の摂りすぎに注意し、薄味を心がけましょう。また、動脈硬化を進める動物性脂肪やコレステロールの多い食事は控え、野菜や果物、魚などを積極的に取り入れたバランスの良い食事が理想です。食生活の改善は、心臓の負担を減らし、不整脈のリスクを低減させる効果が期待できます。

無理のない範囲での適度な運動

ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を習慣にすることは、血圧や血糖値を安定させ、体重管理にも繋がるため、心臓の健康維持に非常に有効です。ただし、不整脈の種類によっては運動が制限される場合もあります。運動を始める前には、必ず主治医にどの程度の運動なら問題ないか相談するようにしてください。

十分な睡眠と上手なストレス解消

睡眠不足や過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、不整脈を誘発する大きな要因です。毎日十分な睡眠時間を確保し、心と体をしっかり休ませることが大切です。また、趣味に没頭する時間を作ったり、ゆっくり入浴するなど、自分に合った方法で上手にストレスを解消し、リラックスする時間を作りましょう。

医師からのコメント

不整脈は適切な診断と治療により、しっかりと管理できるご病気です。

当院では、患者様一人ひとりの心臓の状態やライフスタイルに合わせた最適な治療法をご提案します。カテーテルアブレーションやペースメーカー治療、内視鏡下心房細動手術など、各分野の専門治療チームによる最新かつ最善の治療法をご提供できる体制を整えています。

ささいなことでも構いません。ご自身の症状について不安なこと、疑問に思うこと、何でもお話しください。心のリズムを整え、安心して日常を送れるよう、私たちが全力でサポートいたします。一緒に最適な治療を見つけましょう。

佐藤明

お問合せ・ご相談について

患者様

当院循環器内科外来にお越しいただくか、お問い合わせメールフォームをご利用ください。

| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30

この記事を書いた医師

佐藤 明(さとう あきら)

千葉西総合病院

循環器内科部長・アブレーションセンター長

画像提供:日本メドトロニック株式会社/インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス © 2025 Boston Scientific Corporation. All rights reserved.