心筋症

心筋症とは

心臓は筋肉のかたまりと言える臓器ですが、その心筋に原因不明の異常が起こり、心臓のポンプ機能が低下してしまう病気を心筋症(しんきんしょう)と呼びます。進行すると、全身に十分な血液を送り出せなくなり、息切れやむくみといった心不全の症状が現れます。国の指定難病にも認定されているものが多くあります。

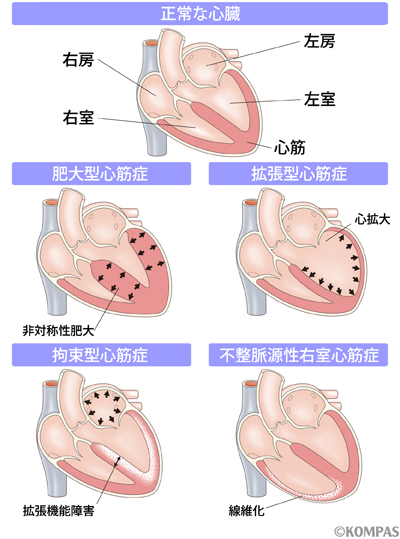

心筋症の主な4つのタイプ

心筋症は心筋の異常の現れ方によって、主に以下の4つのタイプに分類されます。心臓の部屋が薄く広がってしまう「拡張型」、心筋が厚くなる「肥大型」、心筋が硬くなる「拘束型」、心筋が脂肪などに置き換わる「不整脈源性右室心筋症」です。それぞれ特徴が異なります。

種類によって異なる原因と症状

拡張型心筋症

拡張型心筋症は、心筋が薄く伸びて心臓の収縮力が低下するタイプです。原因は不明なことが多いですが、ウイルス感染や遺伝が関与するとも言われます。初期は無症状ですが、進行すると労作時の息切れや動悸、むくみなどの心不全症状が現れます。

肥大型心筋症

肥大型心筋症は、心筋が異常に厚くなる病気で、遺伝的な要因が大きいとされています。症状としては、胸の痛みや圧迫感、息切れ、失神などがあります。特に若い人の突然死の原因になることもあるため、早期の発見と管理が重要です。

拘束型心筋症

拘束型心筋症は、心筋が硬くなり、血液を溜めるために広がる機能が障害される珍しいタイプです。心筋に異常な物質が沈着することなどが原因とされます。呼吸困難や疲労感、むくみといった症状が見られ、他の心筋症に比べて進行が早い場合があります。

不整脈源性右室心筋症

主に心臓の右心室の心筋が脂肪や線維に置き換わり、危険な不整脈や突然死を引き起こす可能性がある病気です。遺伝的な関与が強く指摘されています。動悸やめまい、失神といった不整脈に関連する症状が特徴で、若年層での発症も少なくありません。

検査・診断方法

問診や聴診などの身体診察

まずは医師による問診で、自覚症状や家族に心臓病の人がいないかなどを詳しく確認します。その後、聴診器で心臓の雑音や肺のうっ血の有無を調べたり、むくみの状態をみたりすることで、心不全の兆候がないかを確認する基本的な診察を行います。

心電図検査

心臓が動くときに発生する微弱な電気信号を記録する検査です。心筋症に特徴的な波形の異常や、危険な不整脈の有無を確認することができます。健康診断でも行われる基本的な検査ですが、心筋症の診断において非常に重要な情報が得られます。

胸部X線

X線を使って胸部の写真を撮り、心臓の大きさや形を確認する検査です。心筋症によって心臓が拡大している(心拡大)場合や、肺に水が溜まっている(肺うっ血)状態がわかります。心不全の重症度を評価するためにも用いられます。

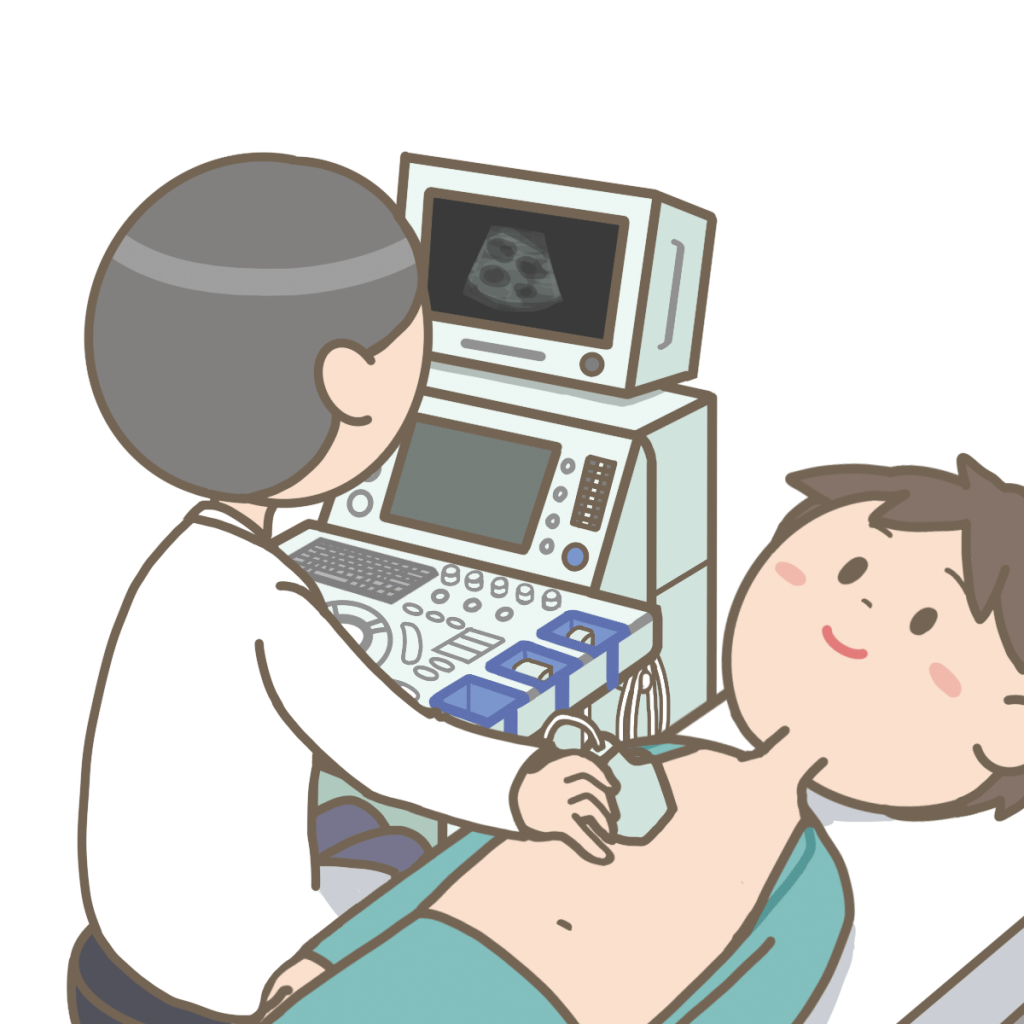

心エコー検査

超音波を使って、心臓の動きや大きさ、弁の状態などをリアルタイムで観察する検査です。心筋の厚さや心臓のポンプ機能の低下具合を直接評価できるため、心筋症の診断や種類の特定において中心的な役割を果たします。患者さんへの負担が少ない検査です。

心臓MRI検査

強力な磁気と電波を使って、心臓の断面を詳細に画像化する検査です。心エコー検査だけでは分からない心筋の性状(線維化や炎症など)を詳しく評価することができます。心筋症の種類の鑑別や、より正確な診断のために行われることがあります。

心臓カテーテル検査

足の付け根や腕の血管からカテーテルという細い管を心臓まで挿入し、心臓内の圧力測定や造影剤を使った血管撮影、心筋の一部を採取(心筋生検)する検査です。他の検査で診断が確定しない場合に行われ、心筋症の確定診断に繋がります。

治療法

薬物療法

心臓の負担を軽くする薬や、心不全の症状を和らげる薬、不整脈を抑える薬など、複数の薬を組み合わせて治療を行います。病状の進行を抑え、生活の質を維持することが目的です。医師の指示に従って、根気よく服薬を続けることが非常に重要になります。

植込み型デバイス

薬物療法だけでは効果が不十分な場合に行われます。危険な不整脈による突然死を防ぐための「植込み型除細動器(ICD)」や、心臓のポンプ機能を補助する「心臓再同期療法(CRT)」などがあります。デバイスを体内に植え込む治療法です。

心臓移植などの外科的治療

薬物療法や非薬物療法を行っても心不全が進行し、生命の維持が困難になった場合の最終的な治療選択肢です。心筋が厚くなった部分を切除する手術や、重症の場合は心臓移植が検討されます。ドナーの提供が必要でありハードルが高い治療法です。

心筋症と診断された後の生活

心臓リハビリテーション

退院後の社会復帰と再発予防のために、心臓リハビリテーションへの参加が推奨されます。医師や理学療法士、看護師などの専門家チームが、患者さん一人ひとりに合った運動プログラムや食事指導、カウンセリングを提供します。安全に体力を回復させ、自信を取り戻すための重要なステップです。

塩分や水分を制限した食事管理

心臓への負担を減らすため、塩分を控えた食事が基本となります。塩分の摂りすぎは体内に水分を溜め込み、心不全を悪化させる原因になります。また、重症度に応じて水分の摂取量を制限されることもあります。管理栄養士の指導を受けることも有効です。

ストレスを溜めない生活

精神的なストレスは、心臓に負担をかける要因の一つです。病気に対する不安と向き合いながらも、趣味やリラックスできる時間を作り、心穏やかに過ごすことが大切です。十分な休息と睡眠を心がけ、規則正しい生活を送ることが症状の安定に繋がります。

指定難病としての心筋症について

医療費助成を受けられる制度

特定の種類の心筋症(特発性心筋症)は、国の指定難病に定められており、重症度などの条件を満たすと医療費の助成を受けることができます。申請には医師の診断書などが必要となるため、まずは主治医や病院の相談窓口、お住まいの地域の保健所などに相談してみましょう。

早期発見と継続的な治療が重要です

心筋症は根本的な治療法が確立されていない病気ですが、早期に発見し、適切な治療を継続することで、病気の進行を穏やかにし、長く良好な生活を送ることが可能です。気になる症状があれば放置せず、専門医のもとで定期的な検査と治療を続けることが何よりも大切です。

お問合せ・ご相談について

患者様

当院循環器内科外来にお越しいただくか、無料メール相談(問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

お問い合わせメールフォームはこちら

| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30