脳動脈瘤

脳動脈瘤(未破裂脳動脈瘤)とは

脳動脈瘤(のうどうみゃくりゅう)とは、脳の動脈にできる瘤(こぶ)の呼称です。主に血管が枝分かれする部位に発生することが多く、これが破裂するとくも膜下出血となります。未破裂の状態では症状が現れない場合がほとんどですが、生命に関わる病気の原因となるため専門の医師と相談のうえ、適切な治療を行うことが求められます。コブの大きさや形状、発生した場所等により破裂のリスクは異なります。リスクが低い場合は内服治療を伴う経過観察とする場合もありますが、リスクが高ければ血管内治療または手術により直接の治療を行います。

症状

脳動脈瘤は未破裂の状態では症状がない場合がほとんどです。まれに物が二重に見えるといった視野の異常やめまい、頭痛といった症状が現れる場合があります。

検査

脳MRI、CT/CTA、脳血管造影(カテーテル検査)などの検査を行います。治療方針の決定にあたっては、リスク評価の指針となる腎機能や血圧、糖尿病、脂質異常症等に関する検査も行います。

治療

破裂リスクが低い場合は経過観察とする場合もありますが、リスクが高ければ破裂を予防するために血管内治療(または手術)により直接の手技を行います。

内服療法(経過観察)

高血圧症に対する内服治療を行いながら定期的に検査による経過観察を行います。経過観察とするかどうかは瘤の大きさ、位置、形状ほかにより総合的に判断をします。経過観察の結果、破裂の危険が高まっていると判断される場合は破裂を予防するのための手技を行います。

脳動脈瘤コイル塞栓術

カテーテルと呼ばれる細い管を血管内に挿入し、動脈瘤まで運びます。その後に、カテーテルを通じてプラチナで出来た細いコイル(糸状の金属)をつめることで血流が流れ込む隙間をなくします。開頭の必要がないため、より低侵襲といえます。

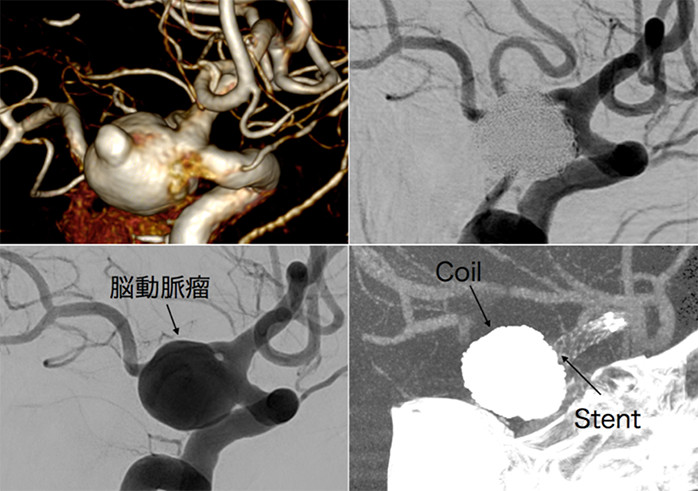

脳動脈瘤コイル塞栓術の治療例

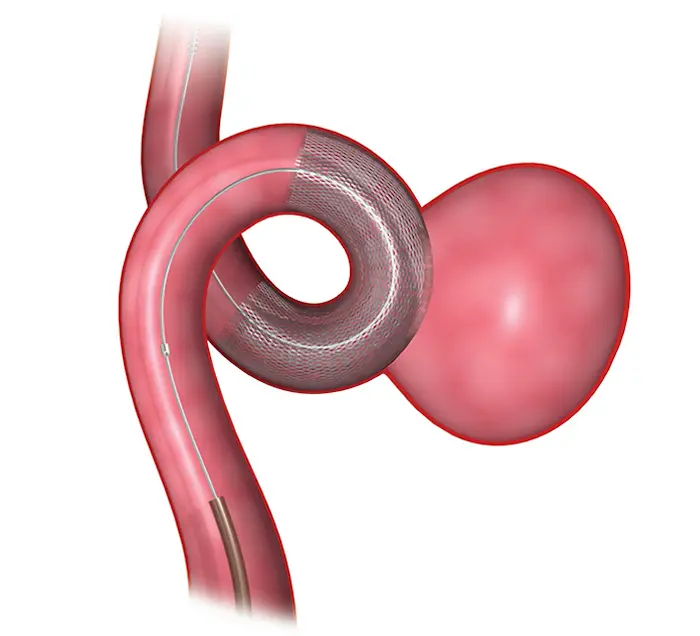

フローダイバーターステント治療

目の細かいメッシュを使用した特殊素材のデバイスで、カテーテルを通じて脳動脈瘤の入り口(ネックと呼びます)を覆うように留置します。これにより脳動脈瘤内の血液が淀むようになり、ゆっくりと血栓化するとともにネック部では新たな内膜の形成が進み、ネックが閉塞されます。ひとたび閉塞されれば再発するリスクが低い点が特徴といえます。従来のコイル塞栓術では比較的再発リスクが高いと言われている大型・巨大脳動脈瘤に対して用いられます。

WEB(Woven Endo Bridge)治療

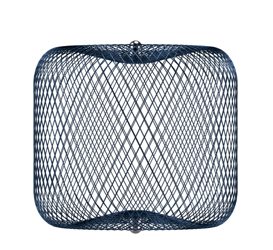

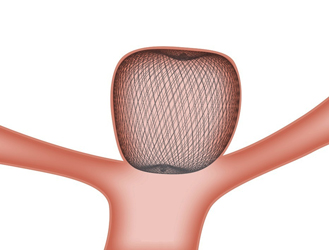

WEB(Woven Endo Bridge)は目の細かい形状記憶合金のメッシュを使用した袋状のデバイスで、カテーテルを通じて破裂した脳動脈瘤内に留置し、血流を遮断します。治療の難易度が高いとされている、血管の分岐部にできるワイドネック型(瘤の入り口部分が広い)脳動脈瘤に使用されます。

Woven EndoBridgeデバイス

Woven EndoBridgeデバイス

治療イメージ

治療イメージ

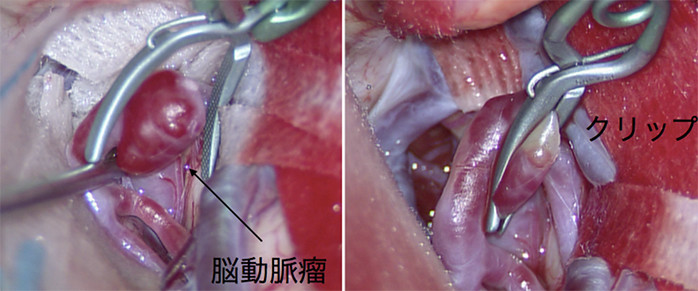

脳動脈瘤クリッピング術

脳動脈瘤の根元の部分に金属製のクリップを掛けて血流を遮断する手術です。開頭を伴うため、カテーテルによる脳血管内治療と比較すると侵襲度の高い手技となりますが、症状によっては優位な点もあり、当院では患者様の病態により慎重に検討のうえ治療選択を行っています。

脳動脈瘤クリッピング術の治療例

当科の脳動脈瘤治療の特長

当科の脳動脈瘤治療の特長は以下の通りです

- 脳血管内治療と開頭手術のいずれにも対応が可能で、各々の患者様にとって最良の治療をご提供可能です

- 各種低侵襲治療(身体に優しい治療)を積極的に取り入れています

- 日本脳卒中学会より一次脳卒中センター(PSC)の認定を受けた施設です

お問い合わせ

患者様

当院脳神経外科外来にお越しください。

| 脳神経外科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30

この記事を書いた医師

熊井 潤一郎(くまい じゅんいちろう)

千葉西総合病院 副院長

脳神経外科主任部長