心臓弁膜症

心臓弁膜症とは

心臓弁膜症(しんぞうべんまくしょう)とは、心臓の血液の流れを一方通行に保つ「弁」という扉が、硬くなって開きにくくなったり(狭窄症)、うまく閉じなくなって血液が逆流したりする(閉鎖不全症)病気の総称です。心臓には4つの弁があり、どの弁に異常が起きるかによって種類が分かれます。進行すると心臓に負担がかかり、心不全に至ることもあるため、早期発見が重要となります。

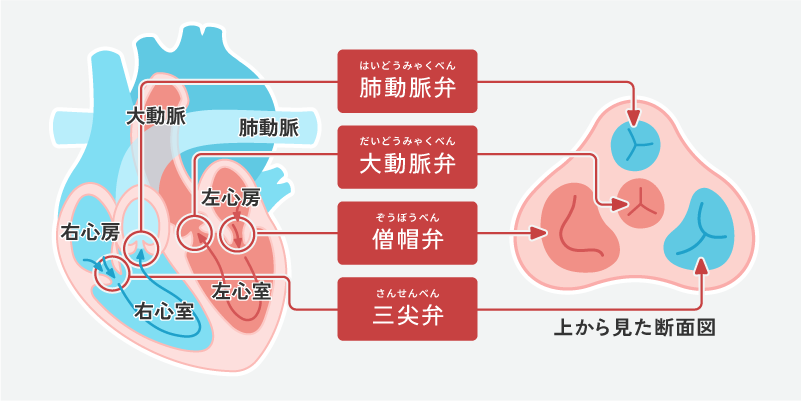

心臓にある4つの弁の働き

心臓には左心房と左心室の間にある「僧帽弁」、左心室と大動脈の間にある「大動脈弁」、右心室と肺動脈の間にある「肺動脈弁」、右心房と右心室の間にある「三尖弁」の4つが存在します。これらの弁が心臓の拍動に合わせて正確に開閉することで、全身に効率よく血液を送り出す重要な役割を担っています。

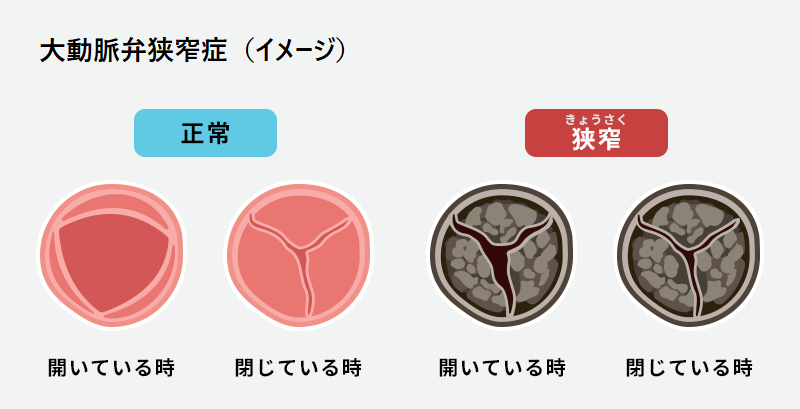

弁が硬くなる「狭窄症」

狭窄症は、主に加齢や動脈硬化によって弁が硬くなり、開きにくくなる状態を指します。扉が十分に開かないため、心臓はより強い力で血液を押し出す必要があり、心筋が分厚くなる心肥大などを引き起こします。特に大動脈弁や僧帽弁に起こりやすく、初期は無症状でも、進行すると息切れや胸痛の原因となります。

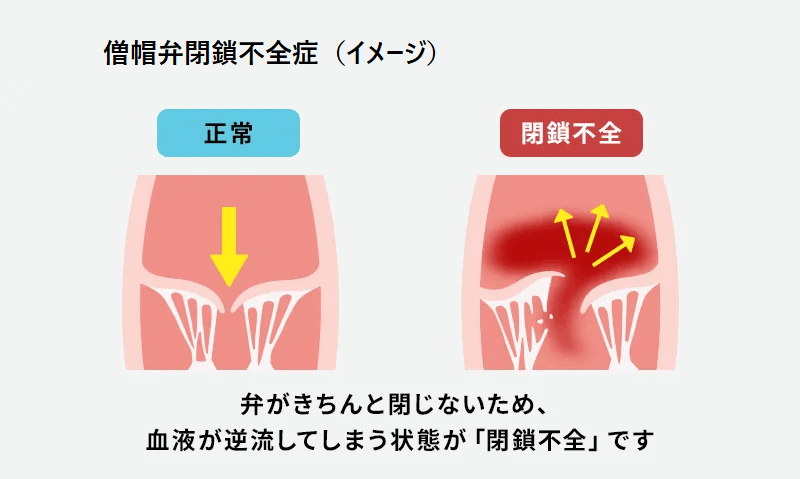

弁が閉じない「閉鎖不全症」

閉鎖不全症は、弁の組織が変性したり断裂したりして、完全に閉じなくなる状態です。これにより、送り出した血液の一部が逆流してしまうため、心臓は通常より多くの血液を送り出そうと働き、心臓が拡大します。逆流する血液量が増えると、動悸や呼吸困難、むくみなどの症状が現れます。

原因

かつてはリウマチ熱の後遺症が多かったのですが、衛生環境の改善により減少し、現代では加齢に伴う弁の変性が最も多い原因となっています。その他、動脈硬化や心筋梗塞といった心臓の病気、細菌感染、生まれつきの弁の異常など、原因は多岐にわたります。原因によって治療方針が異なる場合もあるため、正確な診断が求められます。

最も多い原因は加齢による変化

年齢を重ねると、皮膚にしわやシミができるのと同じように、心臓の弁も硬くなったり厚くなったりします。これは「変性」と呼ばれ、心臓弁膜症の最も一般的な原因です。特に65歳以上で発症リスクが高まり、超高齢社会の日本では、加齢による大動脈弁狭窄症の患者が増加傾向にあります。

動脈硬化や心筋梗塞との関連

高血圧や脂質異常症などが引き起こす動脈硬化は、大動脈弁狭窄症の進行を早めることが知られています。また、心筋梗塞によって心臓の筋肉や弁を支える部分がダメージを受けると、弁が正常に機能しなくなり、僧帽弁閉鎖不全症などを引き起こすことがあります。生活習慣病の管理も心臓弁膜症予防には重要です。

生まれつきの心臓の形の異常

先天的に弁の形が通常と異なる場合があります。例えば、大動脈弁は通常3枚の弁尖で構成されますが、生まれつき2枚しかない「二尖弁」の人がいます。二尖弁は正常に機能している間は問題ありませんが、加齢とともに弁に負担がかかりやすく、通常より早い年齢で大動脈弁狭窄症や閉鎖不全症を発症するリスクが高いです。

症状

心臓弁膜症の症状は、病気の進行度やどの弁に異常があるかによって異なります。初期段階では自覚症状がないことも多いですが、進行すると心臓のポンプ機能が低下し、様々なサインが現れます。「年のせい」や「疲れ」と見過ごさず、これから挙げるような症状に気づいたら、早めに専門医に相談することが大切です。

- 階段で息が切れる(労作時呼吸困難)

- ドキドキする(動悸)

- 胸が締め付けられる(胸痛)

- 足がパンパンになる(むくみ)

- 立ちくらみや失神(めまい)

階段で息が切れる(労作時呼吸困難)

以前は問題なかった坂道や階段の上り下り、少し急いで歩いただけで息が切れるのは、心臓弁膜症の代表的な初期症状です。心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な酸素を十分に送り届けられなくなるために起こります。特に僧帽弁や大動脈弁の疾患でよく見られる症状で、活動量が低下する原因にもなります。

ドキドキする(動悸)

血液の逆流が起こる閉鎖不全症や、不整脈を合併した場合に動悸を感じることがあります。心臓が血液量を補うために過剰に働いたり、脈のリズムが乱れたりすることで、「ドキドキする」「脈が飛ぶ」といった自覚症状として現れます。安静にしている時でも動悸を感じる場合は注意が必要です。

胸が締め付けられる(胸痛)

特に大動脈弁狭窄症が進行した場合に、胸が締め付けられるような痛みや圧迫感を感じることがあります。これは、心臓の筋肉に十分な血液が供給されなくなるために起こる狭心症と同様の症状です。安静にすると数分で治まることが多いですが、病気が進行しているサインの可能性があります。

足がパンパンになる(むくみ)

心臓のポンプ機能が低下すると、全身の血液循環が悪くなります。特に心臓から遠い足や足首では、血液中の水分が血管の外に漏れ出しやすくなり、むくみ(浮腫)として現れます。靴下の跡がなかなか消えなかったり、すねを指で押すとへこんだままになったりする場合は、心臓弁膜症が進行しているサインかもしれません。

立ちくらみや失神(めまい)

大動脈弁狭窄症が高度に進行すると、脳への血流が一時的に不足し、立ちくらみやめまい、ひどい場合には失神を起こすことがあります。体を動かした時に起こりやすく、失神は突然死につながる危険な兆候であるため、一度でも経験した場合は直ちに医療機関を受診する必要があります。

心臓弁膜症を放置するリスク

心臓弁膜症は初期には症状が乏しいため、気づかずに放置してしまうケースも少なくありません。しかし、病気は自然に治ることはなく、ゆっくりと進行していきます。適切な治療を受けずに放置すると、心臓への負担は蓄積し続け、やがて命に関わる深刻な事態を招くことになります。

- 心臓への負担が増え続ける

- 重い心不全に繋がる可能性

- 心不全で亡くなるリスクが高まる

検査・診断方法

聴診

聴診器を胸に当てて心臓の音を聞く、最も基本的な診察です。心臓弁膜症があると、血液が狭い弁口を通過する際や、逆流する際に異常な音(心雑音)が発生します。医師は心雑音の聞こえる場所やタイミング、音の性質から、どの弁にどのような異常があるのかを大まかに推測することができます。

心エコー検査(心臓超音波)

心臓弁膜症の診断において、最も重要で中心的な役割を果たすのが心エコー検査です。超音波を使って心臓の動きや弁の状態、血液の流れをリアルタイムで観察できます。どの弁に、どの程度の狭窄や逆流があるのかを正確に評価でき、治療方針を決定する上で不可欠な情報が得られます。

心電図

心臓の筋肉が動く際に発生する微弱な電気信号を波形として記録する検査です。心臓弁膜症によって心臓に負担がかかると、心肥大や心拡大といった変化が心電図に現れます。また、動悸の原因となる不整脈の有無を確認するためにも重要な検査であり、痛みもなく数分で終了します。

胸部X線

胸全体のX線写真を撮影し、心臓の大きさや形、肺の状態などを確認する検査です。心臓弁膜症が進行して心臓が拡大(心拡大)していたり、肺に水が溜まる「肺うっ血」を起こしていたりすると、レントゲン写真上にその変化が現れます。心不全の兆候を捉えるためにも有用な検査です。

治療

心臓弁膜症の治療方針は、病気の種類や進行度、患者の年齢や全身状態を総合的に判断して決定されます。治療の目的は、症状を和らげて生活の質を改善すること。また、心臓への負担を減らして心不全への進行を防ぐことです。軽症の場合は薬物療法と経過観察、進行した場合は手術やカテーテル治療が検討されます。

薬物療法

心臓の負担を軽減するお薬や症状を和らげるためのお薬を用います。お薬での治療は症状を緩和し、進行を抑えるために行うもので、根本的な治療とはならない点に注意が必要です。また定期的に検査を受け、病状が進行していないかチェックを受けていただくことが大切です。

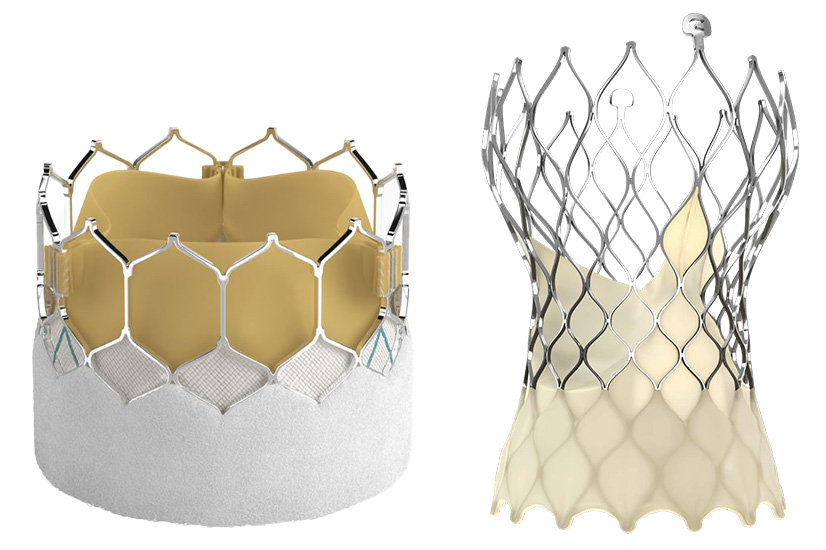

体への負担が少ない「カテーテル治療」

近年急速に普及している、胸を開かずに血管から挿入したカテーテルを使って行う治療法です。大動脈弁狭窄症に対して行われる経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)や僧帽弁閉鎖不全症に対する経皮的僧帽弁接合不全修復術(TEER、製品名マイトラクリップ、パスカル)などがあります。開胸手術に比べて体への負担が格段に少なく、ご高齢であったり併存症があるために手術が困難だった患者さんにも治療の道を開きました。

外科手術

ご自身の弁を修復する「弁形成術(MVP)」と人工の弁に置き換える「弁置換術(MVR)」があります。昨今では胸の骨を切らない低侵襲心臓手術(MICS)が行われており、さらにはロボット支援手術(ダビンチ心臓手術)も実施されています。これらの手術は従来の手術に比べて飛躍的に体への負担が少なく、当院でも適応のある患者様に対して積極的に実施しています。

日常生活の注意点

心臓弁膜症は治療を受けたら、それで終わりではありません。良好な状態を長く維持し、再発や合併症を防ぐためには、治療後の自己管理が非常に重要となります。定期的な検診はもちろん、日々の生活習慣を見直すことで、心臓への負担を減らし、健康な生活を長く続けることが可能になります。ここでは治療後に心掛けるべきポイントを解説します。

定期的な検診を必ず受ける

治療後も、心臓や人工弁の状態が安定しているかを確認するために、定期的な通院と検査(心エコーなど)は欠かせません。自覚症状がなくても、気づかないうちに変化が起きている可能性があるため、医師の指示に従って必ず検診を受けてください。薬が処方されている場合は、忘れずに服用を続けることが大前提です。

無理のない範囲での運動を続ける

かつては心臓病の患者さんは安静第一とされていましたが、現在では適度な運動が心機能の維持や体力向上に有効とされています。ただし、どの程度の運動が可能かは病状によって異なるため、必ず主治医に相談の上で行ってください。ウォーキングなどの有酸素運動を、息が弾む程度の強度で継続することが推奨されます。

塩分を控えた食生活を心掛ける

塩分の摂り過ぎは、体内に水分を溜め込み、血圧を上昇させるため、心臓に大きな負担をかけます。特に心不全を予防・管理する上で、減塩は非常に重要です。1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることを目標に、加工食品を避けたり、だしや香辛料を活用したりする工夫が求められます。

感染症(特に歯周病)を予防する

細菌が血液中に入り込み、心臓の弁や人工弁に付着して炎症を起こす「感染性心内膜炎」は、命に関わる重篤な合併症です。特に抜歯などの歯科治療や、歯周病が原因となることが多いため注意が必要です。日頃から口腔ケアを徹底し、歯科治療を受ける際には、必ず心臓弁膜症の治療歴があることを事前に伝えてください。

医師からのメッセージ

心臓弁膜症は早期発見と適切な治療が非常に重要と言われていますが、自覚症状のないまま進行するために実際には治療が必要な状態にあるにも関わらず、放置してしまっている方も非常に多いと推定されています。

当院は心臓弁膜症治療において、カテーテル治療と外科手術の双方で高度な治療を実施しており、手術件数は合計で年間300例を超える実績を有する全国でも屈指の治療施設です。

息切れや胸の痛み、以前より疲れやすいなどの気になる症状があれば「年齢のせい」と放置することなく一度当院循環器内科(SHDセンター)にご相談ください。

SHDセンター長

桃原哲也

お問合せ・ご相談について

患者様

当院循環器内科外来にお越しいただくか、無料メール相談(直通メールまたは問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

医師直通メール:chibanishi.shd@gmail.com

お問い合わせメールフォームはこちら

| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|---|

| 担当医師(桃原/飯塚)外来 | 木曜日 午前・午後 |

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30

この記事を書いた医師

桃原 哲也(とうばる てつや)

千葉西総合病院 副院長

循環器内科主任診療部長・SHDセンター長

(画像提供:エドワーズライフサイエンス株式会社/日本メドトロニック株式会社)