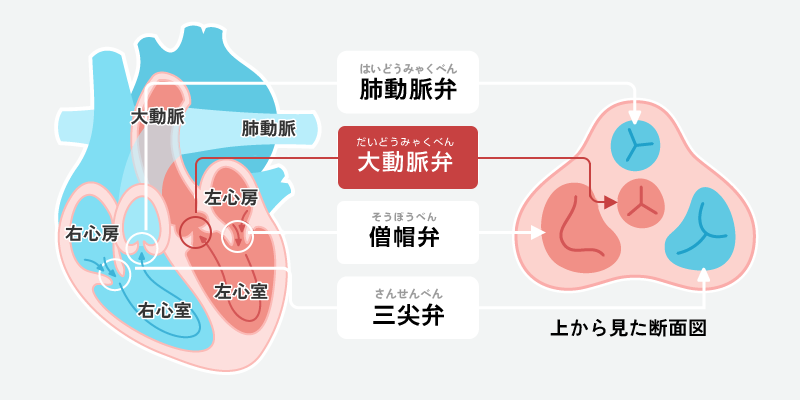

大動脈弁狭窄症

大動脈弁狭窄症とは

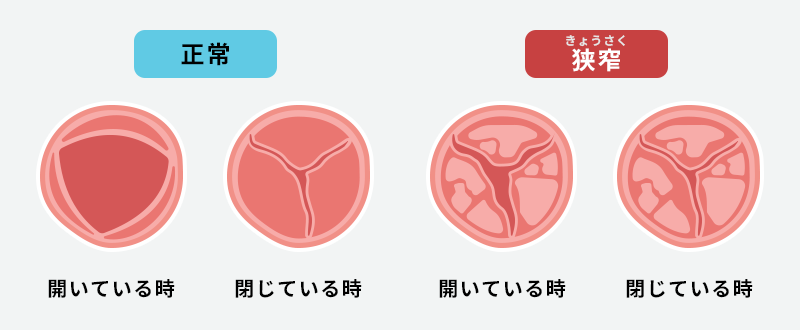

大動脈弁狭窄症(だいどうみゃくべんきょうさくしょう)は、心臓弁膜症の一種で心臓の弁のひとつである大動脈弁が正常に開かなくなる病気です。心臓弁は開閉を繰り返すことで、それぞれの心臓内の部屋が血液を受け取り、送り出す手助けをしています。ひとたび狭窄が起こると血液の流れが妨げられ、血液を十分に送り出せない、または狭い通り道から無理に血液を送り出そうとするので心臓に過大な負担が掛かるといった不具合が生じます。

原因について

加齢による影響

加齢に伴い動脈硬化の一種である石灰化が起こり、弁が硬くなり、開きづらくなります

先天的異常

本来3枚で構成される弁尖が、生まれつき2枚しかない二尖弁など

リウマチ熱の後遺症

リウマチ熱による炎症で弁が線維化と呼ばれる変性を起こし、硬くなる場合があります

症状について

軽度~中等度の方は無症状である場合が多いと言われています。重症な自覚症状が出現した後の経過は極めて悪く、放置した場合の余命は3年~5年という報告もあります。

重症度毎の症状と治療方針の目安

| 重症度 | 症状 | 一般的な治療方針 |

|---|---|---|

| 軽度 | ほぼ自覚症状なし | 原則として経過観察。生活習慣の改善指導を行います。 |

| 中等度 | 軽い息切れや動悸などを感じる場合あり | 症状や心臓の状態に合わせて服薬療法を検討する場合もあります。 |

| 重度 | 息切れ、動悸、胸の痛み、疲れやすさなど顕著な症状。より進行すると失神する場合も | カテーテルによるTAVIや外科手術など、積極的な治療が推奨されます。 |

検査・診断について

心エコー検査(心臓超音波検査)

弁の形態や血流の速度、開口部の面積などを調べます。一番重要な検査といえます。

その他の検査

- 血液検査

- 胸部レントゲン検査

- 心電図検査

- 心臓CT検査など

診断はこれらの検査結果を総合的に検討、判断し行われます。経過観察中の方は定期的に検査を受け、現在の進行度を適切に把握することが大切です。

治療について

一般的に軽度~中等度の患者様には必要に応じて薬物療法を実施します。重度の患者様に対してはカテーテル治療もしくは外科手術による積極的な治療が推奨されます。

薬物療法(経過観察)

心臓の負担を軽減するお薬や症状を和らげるためのお薬を用います。お薬での治療は症状を緩和し、進行を抑えるために行うもので、根本的な治療とはならない点に注意が必要です。また定期的に検査を受け、病状が進行していないかチェックを受けていただくことが大切です。

カテーテル治療(経皮的治療)

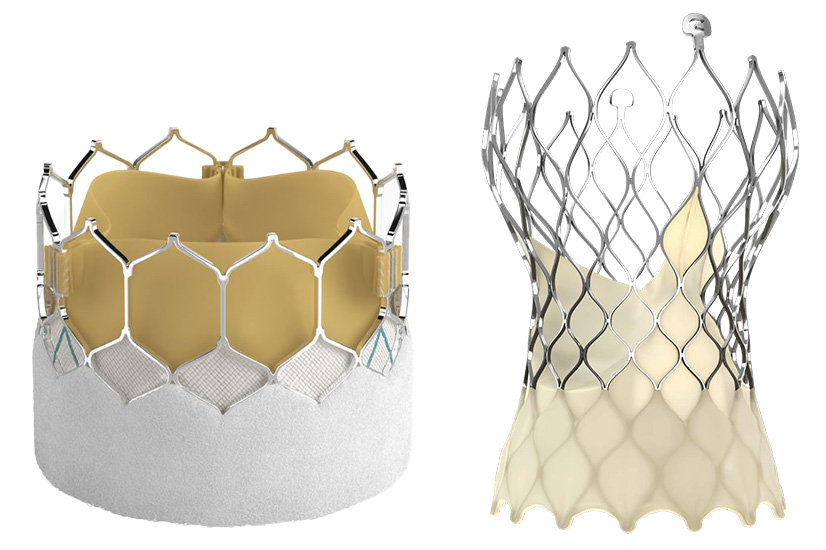

カテーテルといわれる細い管を使用して、足の付け根などから心臓にアプローチするTAVI(タビ)と呼ばれる治療が行われます。実際の手技としては、折りたたまれた人工弁をカテーテルにより大動脈弁の位置まで運び、留置します。胸を開かず、人工心肺も利用しないため、体への負担が軽く(低侵襲)、入院期間を短縮できることも特長といえます。

外科治療

弁を置き換える「弁置換術(SAVR)」とご自身の弁を修復する「弁形成術(AVP)」があります。昨今では胸の骨を切らない低侵襲心臓手術(MICS)が行われており、さらにはロボット支援手術(ダビンチ心臓手術)も実施されています。これらの手術は従来の手術に比べて飛躍的に体への負担が少なく、当院でも適応のある患者様に対して積極的に実施しています。

生活における注意点について

大動脈弁狭窄症と診断を受けた方の生活上の注意

心臓への負担をおさえるために塩分制限が必要です。6g/日が目安となります。飲酒は適量を心がけ、喫煙されている方は禁煙しましょう。十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけることも大切です。お薬を出されている方は医師の指示通りに服用しましょう。お薬が多めで、飲み忘れが怖い方は薬剤の一包化をご検討いただいても良いと思います。

また、医師の指示に従い定期的に検査を受け、弁や心臓の状態を確認することはとても重要です。

TAVI治療や外科手術を受けた方の生活上の注意

抗凝固薬・抗血小板薬(血液サラサラの薬)を服用されている方は出血しやすく止まりにくい傾向にあります。ケガをすることがないように十分に気を付けていただくと共に、出血が止まらない場合は医療機関に相談しましょう。歯科や眼科を受診する際はご自身がこれらのお薬を服用していることを伝えましょう。

適切な運動は予後の改善に繋がると言われていますが、どの程度の運動が適切であるかは患者様一人ひとりの状態によって異なります。心臓リハビリテーションでは、医師や理学療法士の指導のもと運動を行いますので、安全かつ効果的に運動が行えます。当院でも実施しておりますのでご興味があれば医師にご相談ください。

人工弁を留置された方は細菌感染による感染性心内膜炎のリスクがあります。感染性心内膜炎はお口の中の常在菌が原因となる場合が多く、毎日の丁寧な歯磨きや定期的に歯科医院でクリーニング(歯石除去)を受け口腔内を清潔に保つことが推奨されます。また、出血を伴う歯科治療を受ける際は、血液内に細菌が侵入するリスクがあるため、予防的に抗菌薬を投与することが強く推奨されています。

医師からのメッセージ

心臓弁膜症は早期発見と適切な治療が非常に重要と言われていますが、自覚症状のないまま進行するために実際には治療が必要な状態にあるにも関わらず、放置してしまっている方も非常に多いと推定されています。

当院は心臓弁膜症治療において、カテーテル治療と外科手術の双方で高度な治療を実施しており、手術件数は合計で年間300例を超える実績を有する全国でも屈指の治療施設です。

息切れや胸の痛み、以前より疲れやすいなどの気になる症状があれば「年齢のせい」と放置することなく一度当院循環器内科(SHDセンター)にご相談ください。

SHDセンター長

桃原哲也

お問合せ・ご相談について

患者様

当院循環器内科外来にお越しいただくか、無料メール相談(直通メールまたは問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

医師直通メール:chibanishi.shd@gmail.com

お問い合わせメールフォームはこちら

| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|---|

| 担当医師(桃原/飯塚)外来 | 木曜日 午前・午後 |

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30

この記事を書いた医師

桃原 哲也(とうばる てつや)

千葉西総合病院 副院長

循環器内科主任診療部長・SHDセンター長

(画像・動画提供:エドワーズライフサイエンス株式会社/日本メドトロニック株式会社)