頻脈性不整脈

頻脈性不整脈とは

頻脈性不整脈(ひんみゃくせいふせいみゃく)は、心臓の電気信号に異常が生じ、脈拍が通常よりも速くなる状態を指します。安静時の正常な脈拍は1分間に50(または60)〜100回程度ですが、その範囲を超えて速くなると頻脈性不整脈と分類されます。脈拍があまりに速くなると心臓の十分な収縮が起きないため心臓が必要な量の血液を送り出せなくなり、様々な症状を引き起こすことになります。

自分で確認できる症状とは

主な症状としては

- 突然の動悸

- 息切れ

- 胸の不快感

- めまい

- ふらつき

などがあります。

症状の現れ方は人それぞれで、数分で治まることもあれば、長時間続くこともあります。中には失神してしまうケースもあるため、これらのサインを見逃さないことが重要です。

原因

心臓の病気

頻脈性不整脈の原因として最も多いのが、心筋梗塞、心不全、弁膜症といった心臓自体の病気です。これらの病気によって心臓の組織がダメージを受けると、電気信号の正常な伝達が妨げられ、不整脈が起こりやすくなります。心臓のどの部分に問題があるかによって、不整脈の種類も変わってきます。

生活習慣

心臓に直接的な病気がなくても、生活習慣が原因で頻脈性不整脈が起こることがあります。過度なストレス、睡眠不足、疲労の蓄積は自律神経を乱し、心臓に影響を与えます。また、カフェインやアルコールの過剰摂取、喫煙も心臓を刺激し、不整脈の引き金となることが知られています。

頻脈性不整脈の主な種類

心室性の不整脈|放置すると危険

心臓の心室から発生する不整脈は、命に関わる危険なタイプが含まれます。特に「心室頻拍」や「心室細動」は、突然死の原因となることもあるため注意が必要です。これらの不整脈は、心臓が痙攣したような状態になり、全身に血液を送れなくなるため、迅速な治療が求められます。

上室性の不整脈|比較的危険性が低い

心房や房室接合部など、心室より上の部分から発生する不整脈を上室性不整脈と呼びます。代表的なものに「心房細動」や「発作性上室性頻拍」があります。心室性のものに比べて直接命に関わる危険性は低いとされますが、心房細動は脳梗塞のリスクを高めるため、適切な管理が必要です。

検査・診断方法

循環器内科の受診

動悸や息切れなどの症状がある場合、まずは循環器内科を受診することをお勧めします。問診では、どのような時に、どのくらいの時間症状が続くのか、具体的な状況を医師に伝えることが重要です。正確な診断のために、事前に症状をメモしておくと良いでしょう。

心電図検査

不整脈の診断で基本となるのが心電図検査です。心臓の電気的な活動を波形として記録し、脈の乱れや種類を特定します。ただし、検査時に症状が出ていないと異常が見つからないこともあります。そのため、日常生活中の心電図を24時間連続して記録するホルター心電図検査を行う場合もあります。

治療法

薬物療法

治療の基本となるのが薬物治療です。脈拍を正常に保つための抗不整脈薬や、心房細動による血栓を防ぐための抗凝固薬などが用いられます。医師が患者さんの不整脈の種類や症状、体の状態に合わせて薬を処方します。

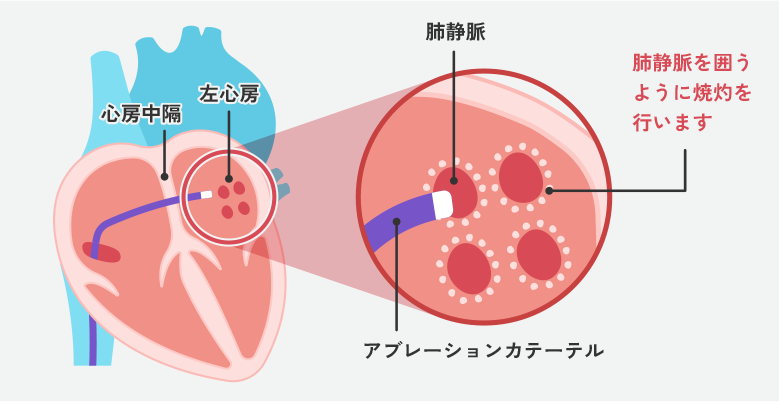

カテーテルアブレーション

頻脈性不整脈を引き起こす異常な電気信号の発生源付近の組織を高周波等を用いて焼灼(細胞を破壊)し、電気的に遮断することで洞調律(正常な心臓のリズム)の回復を目指します。根治的な治療法として、特に薬物治療が効かない場合やお薬の副作用が強い場合に選択されます。治療は主として足の付け根から挿入するカテーテルを通じて行なわれます。

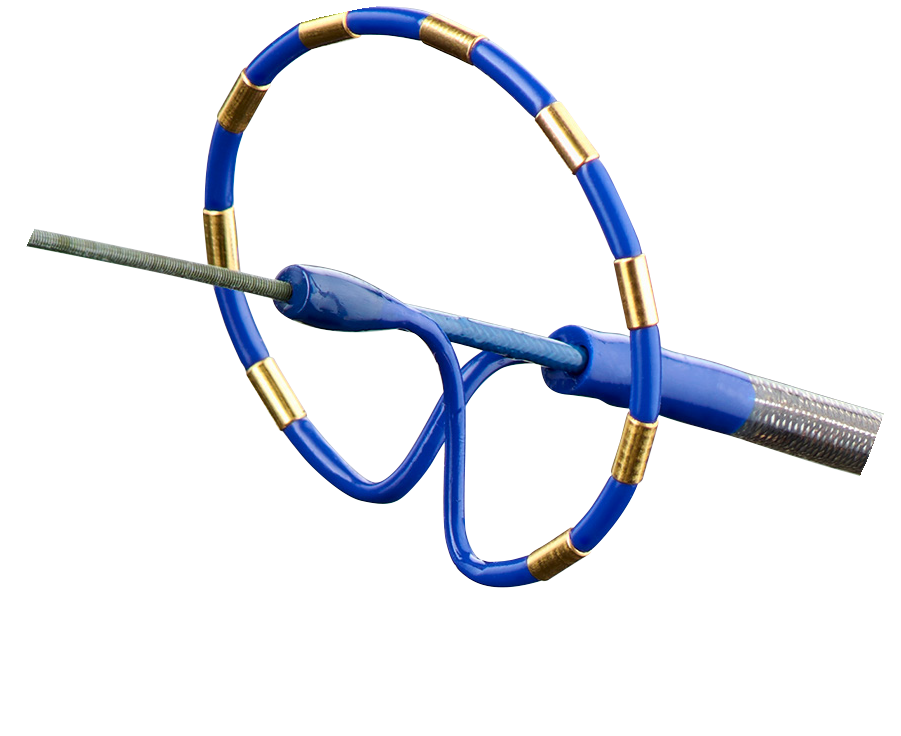

パルスフィールドアブレーションシステム(PulseSelect)

植込み型除細動器(ICD)

心室細動など、突然死に繋がる危険な不整脈が起こるリスクが高い患者さんには、植込み型除細動器(ICD)が用いられます。この装置は常に心臓のリズムを監視し、危険な不整脈が発生すると自動でそれを感知して電気ショックを与え、拍動を正常に戻します。突然死を防ぐための、いわば「お守り」のような治療法です。

日常生活で心がけるべきこと

ストレスを溜めない生活を送る

ストレスは自律神経のバランスを崩し、不整脈を誘発する大きな要因です。十分な睡眠をとる、趣味の時間を作るなど、自分なりのリラックス方法を見つけることが大切です。心身の緊張をほぐし、なるべくリラックスした状態で日々の生活を送れるよう心がけましょう。

バランスの取れた食生活

塩分や脂肪分の多い食事は高血圧や動脈硬化につながり、心臓に負担をかけます。野菜や魚を中心としたバランスの良い食事を心がけましょう。また、カリウムやマグネシウムといったミネラルは心臓の機能維持に役立ちます。

医師からのコメント

不整脈は適切な診断と治療により、しっかりと管理できるご病気です。

当院では、患者様一人ひとりの心臓の状態やライフスタイルに合わせた最適な治療法をご提案します。カテーテルアブレーションやペースメーカー治療など、各分野の専門治療チームによる最新かつ最善の治療法をご提供できる体制を整えています。

ささいなことでも構いません。ご自身の症状について不安なこと、疑問に思うこと、何でもお話しください。心のリズムを整え、安心して日常を送れるよう、私たちが全力でサポートいたします。一緒に最適な治療を見つけましょう。

佐藤明

お問合せ・ご相談について

患者様

当院循環器内科外来にお越しいただくか、お問い合わせメールフォームをご利用ください。

| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30

この記事を書いた医師

佐藤 明(さとう あきら)

千葉西総合病院

循環器内科部長・アブレーションセンター長

(画像提供:日本メドトロニック株式会社/インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス)