労作性狭心症

労作性狭心症とは

労作性狭心症(ろうさくせいきょうしんしょう)は、坂道や階段を上るなど、体を動かしたときに心臓への血流が一時的に不足し、胸に痛みや圧迫感が生じる病気です。原因は心臓を動かすための栄養を供給する動脈「冠動脈」が動脈硬化により狭くなることです。「労作時狭心症」や「安定狭心症」とも呼ばれます。症状は安静にすると数分で治まるのが特徴ですが、心筋梗塞につながる可能性もあるため、早期の治療開始が重要です。ここでは、労作性狭心症の基本的な知識について解説します。

労作性狭心症の症状とは?

胸の痛みや圧迫感が代表的な症状

労作性狭心症の最も典型的な症状は、胸の中央部から左側にかけて感じる痛みや圧迫感です。「胸が締め付けられる」「胸に重いものを乗せられたよう」と表現されることが多いです。これらの症状は、急な運動や精神的な興奮によって心臓に負担がかかったときに現れやすい傾向にあります。症状の感じ方には個人差があるため、少しでも違和感があれば注意が必要です。

肩や腕、顎に痛みが広がる放散痛

痛みは胸だけでなく、左肩や腕の内側、首、顎、歯、背中などに広がることがあり、これを「放散痛」と呼びます。心臓の痛みが、関連する神経を介して他の部位の痛みとして感じられる現象です。胸の症状がはっきりせず、これらの部位の痛みだけを感じる場合もあるため、特に運動時に繰り返し起こる痛みには注意し、労作性狭心症の可能性を疑うことが大切です。

症状は数分から15分程度で治まる

労作性狭心症の症状は、原因となった動作を中断して安静にすると、通常は数分から長くても15分以内には自然に治まります。もし安静にしても症状が30分以上続く場合や、痛みがどんどん強くなる場合は、心筋梗塞など、より危険な状態に進行している可能性があります。その際は、ためらわずに救急車を呼ぶことが重要です。

労作性狭心症の原因

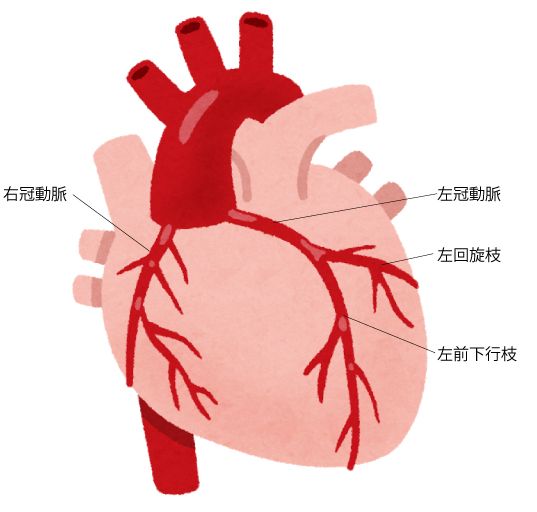

なぜ、体を動かすと胸が痛くなるのでしょうか。労作性狭心症の主な原因は、心臓に血液を送る「冠動脈」の動脈硬化です。動脈硬化によって血管が狭くなると、運動などで心臓が多くの血液を必要としたときに、十分な量を送り届けることができなくなり、心臓が一時的な酸欠状態に陥ります。これが、胸の痛みといった症状として現れるのです。

冠動脈が狭くなるメカニズム

動脈硬化は、血管の内側にコレステロールなどが溜まって「プラーク」と呼ばれる粥状の塊ができることで進行します。このプラークが大きくなることで血管の内側が狭くなり、血液の流れが悪くなります。労作性狭心症は、このプラークによって冠動脈の血流が制限されることで引き起こされます。プラークが破れると血栓ができ、心筋梗塞につながる危険性もあります。

動脈硬化を進行させる危険因子

動脈硬化は誰にでも起こりうる加齢現象ですが、その進行を早める危険因子がいくつか存在します。下記は代表的な危険因子となります。もしこれらを複数持っていると、動脈硬化が急速に進行し、労作性狭心症を発症するリスクが高まります。

- 高血圧

- 脂質異常症(高コレステロール)

- 糖尿病

- 喫煙

- 肥満

- 運動不足

- ストレス

放置は危険?不安定狭心症との違い

労作性狭心症は安定狭心症とも呼ばれ、症状の出方が比較的安定しています。しかし、症状を放置していると、より危険な状態である不安定狭心症に移行したり、心筋梗塞を引き起こしたりする可能性があります。

労作性狭心症|症状のパターンが安定している

労作性狭心症(安定狭心症)は、いつも同じ程度の運動や負荷がかかったときに、同じような症状が現れるのが特徴です。例えば、会社で3階まで階段で上ると必ず胸が苦しくなるといったように、症状が出る状況がある程度決まっています。安静にすれば症状が治まるため、大丈夫と見過ごされがちですが、根本的な原因である動脈硬化は進行しています。

不安定狭心症|心筋梗塞の前触れ

一方、不安定狭心症は、これまでより軽い動作で症状が出たり、安静にしていても胸の痛みが現れたりする状態です。発作の回数が増え、症状の持続時間が長くなるのも特徴です。これは、冠動脈のプラークが破れかけて血栓ができ、血管が詰まりかけている非常に危険なサインであり、心筋梗塞に移行する一歩手前の状態と考えられています。すぐに医療機関を受診する必要があります。

検査・診断

問診

診断の第一歩は、医師による詳しい問診です。どのような時に、体のどの部分に、どのような症状が、どのくらいの時間続くのかを具体的に伝えます。また、高血圧や糖尿病などの持病の有無、家族に心臓病の人がいるか、喫煙歴などの生活習慣についても確認します。これらの情報は、診断や治療方針を決める上で非常に重要になります。

基本的な検査

問診の次に行われるのが、心電図検査、胸部X線検査、血液検査などの基本的な検査です。心電図は心臓の電気的な活動を記録し、心筋の虚血(酸欠状態)の兆候がないかを調べます。ただし、発作が起きていない安静時の心電図では異常が見つからないことも多くあります。胸部X線では心臓の大きさや形を確認し、血液検査では心筋梗塞の有無などを調べます。

異常を見つける検査

安静時の検査で異常がなくても、労作性狭心症を診断するために、運動などで心臓に意図的に負荷をかける検査が行われます。代表的なものに、トレッドミル(ランニングマシン)の上を歩きながら心電図をとる運動負荷心電図検査や、心臓の動きを観察する負荷心エコー検査があります。これにより、安静時には現れない異常を見つけ出すことができます。

精密検査

負荷検査などで狭心症が強く疑われる場合には、冠動脈の状態をより詳しく調べるための精密検査が行われます。造影剤を使用して冠動脈をCT撮影する冠動脈CT検査や、手首や足の付け根の血管からカテーテルという細い管を挿入して冠動脈を直接撮影する心臓カテーテル検査などがあります。これらの検査で、血管がどのくらい狭くなっているかを正確に診断します。

主な治療法

治療法には、薬物療法、カテーテル治療、外科治療(バイパス手術)の3つの柱があります。

薬物療法

薬物療法は、すべての労作性狭心症治療の基本となります。発作を予防するために血管を広げる薬や心臓の負担を軽くする薬、動脈硬化の進行を抑えるためにコレステロールを下げる薬、血栓を防ぐために血液をサラサラにする薬などが用いられます。また、発作が起きたときに症状をすぐに和らげるためのニトログリセリン(舌下錠やスプレー)も処方される場合があります。ただし、薬物療法はあくまで症状のコントロールを目的として行う対症療法であり、根本的に病気を治療するものではありません。

カテーテル治療(経皮的治療)

カテーテルといわれる細い管を使用して、足の付け根などから血管を通じて心臓にアプローチする経皮的冠動脈形成術(PCI)と呼ばれる治療です。実際の手技としては、プラークにより狭くなっている箇所をバルーンで広げたうえで、再度の狭窄が起こらないようにステントと言う特殊な金属でできたメッシュ状の管を留置します。胸を開かず、人工心肺も利用しないため、体への負担が軽く(低侵襲)、入院期間を短縮できるのが特長です。当院での治療は最短だと1泊2日で行っています。お仕事をされている方の場合、退院翌日には就業が可能です。

また、バルーンで広げられない高度に石灰化した硬い病変に対しては、ロータブレーターやショックウェーブ、ダイヤモンドバックなどの特別な治療デバイスを使用して、削り取るもしくは破砕する治療を行います。

外科治療

狭くなってしまっている箇所を迂回して血液が流れるルートを作る冠動脈バイパス術が行われます。当院では胸の骨を切らない低侵襲心臓手術(MICS)や、それに加えて迂回部に使用する血管を剥離するために手術支援ロボット「ダビンチ」を用いる手術も実施されています。これらの手術は従来の手術に比べて飛躍的に体への負担が少なく、当院でも適応のある患者様に対して積極的に実施しています。

カテーテル治療と外科治療のいずれかを選択するにあたっては、病変の存在する位置や病変の数、患者様の年齢や併存症の有無などから総合的に検討を行います。

日常生活で気をつけるべきこと

バランスの取れた食事と塩分制限

食事の基本は、塩分と脂肪分を控えめにし、栄養バランスの取れた食事を心がけることです。特に高血圧予防のために塩分は1日6g未満を目指しましょう。コレステロールの多い食品を避け、野菜や魚を積極的に摂ることも大切です。食べ過ぎは心臓に負担をかけるため、腹八分目を意識することも重要です。

無理のない範囲での適度な運動

運動は心臓の機能を高め、生活習慣病の改善にもつながりますが、やり過ぎは禁物です。主治医に相談の上、ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動を、無理のない範囲で継続することが推奨されます。運動中に胸の痛みなどの症状が出た場合は、すぐに中止して休むようにしてください。

動脈硬化を悪化させないための禁煙

喫煙は、動脈硬化を促進し、血管を収縮させる最大の危険因子の一つです。労作性狭心症と診断されたら、ただちに禁煙することが絶対条件です。禁煙することで、心筋梗塞のリスクを大幅に減らすことができます。自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることをお勧めします。

ストレスを上手に管理する

精神的なストレスも、血圧を上昇させたり、血管を収縮させたりして、心臓に負担をかける原因となります。十分な睡眠をとる、趣味の時間を作る、リラックスできる方法を見つけるなど、日常生活の中でストレスを上手に発散する方法を見つけることが大切です。ストレスとうまく付き合っていくことも、症状のコントロールにつながります。

医師からのメッセージ

狭心症は適切な治療と生活習慣の改善によって、症状をコントロールし、健康的な生活を送ることができる病気です。

当院は狭心症治療において、カテーテル治療と外科手術の双方で高度な治療を実施しており、手術件数は合計で年間3,500例を超える実績を有する全国でも屈指の治療施設です。

胸の痛みなどの気になる症状があれば「年齢のせい」と放置することなく一度当院循環器内科にご相談ください。

三角和雄

お問合せ・ご相談について

患者様

当院循環器内科外来にお越しいただくか、無料メール相談(問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

お問い合わせメールフォームはこちら

| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30

この記事を書いた医師

倉持 雄彦(くらもち たけひこ)

千葉西総合病院 副院長

循環器内科主任部長

(画像・動画提供:日本メドトロニック株式会社 / Shock wave Medical Japan株式会社)