不安定狭心症

不安定狭心症とは

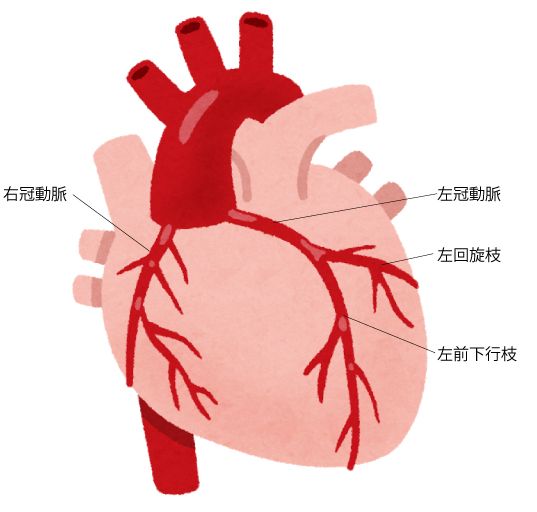

不安定狭心症(ふあんていきょうしんしょう)とは、特に何かのきっかけ等がなく胸の痛みや圧迫感が生じる病気です。直接の原因は心臓を動かすための栄養を供給する動脈「冠動脈」が動脈硬化により狭くなることです。ただし、血管がかなり狭くなっていて、いつ完全に詰まってしまって心筋梗塞を起こしてもおかしくない、緊急性の高い危険な状態といえます。

以前は運動をしなければ出なかった胸の痛みが、最近は安静にしていても出るといった方は、不安定狭心症の可能性があります。まずはこの病気について正しく理解することが大切です。

労作性狭心症(安定狭心症)との明確な違い

不安定狭心症と「安定狭心症」は、名前は似ていますが危険性は異なります。一番の違いは「症状がいつ起こるか」です。

- 安定狭心症:階段を上るなど、運動して心臓に負担がかかった時にだけ胸が痛みます。原因となっている血管の狭窄の程度は安定しており、休めば症状は治まります。

- 不安定狭心症:安静にしていても、就寝中でも、突然胸の痛みが起こります。これは血管の状態が急激に悪化しているサインです。

もし「これまでより軽い動きで症状が出る」「安静にしていても痛む」といった変化があれば、それは不安定狭心症のサインかもしれません。

不安定狭心症の主な症状

不安定狭心症のサインを見逃さないためには、その特徴的な症状を知ることが重要です。これから挙げる症状は、ご自身の状態を確認する上での目安となります。「いつもと違う」「だんだん悪化している」と感じたら、それは体からの危険信号かもしれません。ささいな変化と思わず、速やかに医療機関を受診することを強くお勧めします。

安静にしていても起こる胸の痛み

不安定狭心症の最も特徴的な症状は、安静時に起こる胸の痛みや圧迫感です。「胸をギューッと締め付けられる」「胸に重い石を乗せられたよう」などと表現されます。特に、夜間や早朝、リラックスしているはずの時間帯に、突然このような発作が起こる場合は注意が必要です。これは心臓が危険な状態にあるサインであり、決して放置してはいけません。

これまでより軽い動作での発作

症状が悪化しているサインとして、発作が起こるきっかけの変化が挙げられます。例えば、「以前は3階まで階段を上ると胸が苦しくなったが、最近は1階分だけで苦しくなる」「少し歩くだけで息切れや胸の痛みを感じる」といったケースです。これは冠動脈の狭窄が進行し、心臓がより少ない負担でも悲鳴を上げている証拠であり、非常に注意が必要な状態です。

痛みの時間や回数の増加

発作が続く時間や起こる回数が増えている場合も、病状が悪化している重要なサインです。これまで数分で収まっていた胸の痛みが10分以上続くようになったり、週に1回程度だった発作が毎日起こるようになったりするのは危険な兆候です。症状の悪化は、血管がいつ完全に詰まってもおかしくない状態が近づいていることを示唆しています。

胸以外の場所に現れる放散痛

痛みは胸だけでなく、他の部位に広がること(放散痛)があります。典型的なのは、左肩、腕の内側、あご、歯、のど、背中などへの痛みです。胸の圧迫感と同時にこれらの場所に痛みや違和感がある場合は、心臓からのサインである可能性が非常に高いと考えられます。胸痛がなくても、これらの部位だけの痛みとして現れることもあります。

不安定狭心症の主な原因

虚血性心疾患の最も一般的な原因は、冠動脈の「動脈硬化」です。動脈硬化とは、血管の内側にコレステロールなどが溜まり、血管が硬く、狭くなる現象を指します。プラークと呼ばれるコブができて血管の内側が狭くなると、血流が制限されます。このプラークが破れると、血栓ができて血管を塞いでしまいます。

動脈硬化の進行

不安定狭心症の最大の原因は、動脈硬化によって血管が硬く、狭くなることです。高血圧や脂質異常症、糖尿病、喫煙などによって血管の内壁が傷つくと、その部分に血液中のコレステロールなどが侵入し、「プラーク」と呼ばれるお粥状の塊ができます。このプラークが徐々に大きくなることで血管の内側が狭くなり、血流が悪化していくのです。

冠動脈のけいれん

動脈硬化だけでなく、冠動脈自体が一時的にけいれん(攣縮)を起こすことも、胸の痛みの原因となりえます。血管が過度に収縮することで血流が極端に悪化し、狭心症の症状を引き起こします。特に喫煙や過度のストレス、飲酒などが引き金となることが知られており、明け方や夜間に症状が出やすい「異型狭心症」と関連が深いとされています。

検査・診断方法

問診

患者さんからの情報が、診断の大きな手がかりとなります。「いつから」「どのような時に」「胸のどのあたりが」「どのように痛むか」「何分くらい続くか」などを、できるだけ具体的に伝えてください。服用中の薬や過去の病気なども、診断の助けとなる大切な情報です。

心電図検査

心電図検査は、心臓が発する微弱な電気信号を記録し、心筋の状態を調べる基本的な検査です。心筋の血流が不足(虚血)していると、波形に特徴的な変化が現れます。ただし、発作が起きていない時は正常な場合も多いため、24時間心電図を記録するホルター心電図検査を行うこともあります。

血液検査

血液検査では、心筋の細胞がダメージを受けているかどうかを調べます。心筋の細胞が壊れると、血液中に「心筋トロポニン」などの酵素が漏れ出します。この酵素の値を測定することで、心筋梗塞に移行しているか、あるいはそのリスクがどの程度あるかを客観的に評価することができます。

心臓超音波検査

心臓超音波(心エコー)検査は、超音波を使って心臓の形や大きさ、壁の動き、ポンプ機能をリアルタイムで観察する検査です。血流が不足している部分の心筋は動きが悪くなるため、冠動脈のどのあたりに問題があるのかを推定するのに役立ちます。体に負担のない安全な検査です。

冠動脈CT(造影心臓CT)

冠動脈CTは、造影剤を腕の血管から注入しながらCT撮影を行い、冠動脈の走行や狭窄の程度を立体的に評価する検査です。血管がどのくらい狭くなっているのか、プラークの性状はどうかなどを詳細に把握できます。後述するカテーテル検査よりも体への負担が少ないという利点があります。

心臓カテーテル検査

不安定狭心症の診断を確定し、治療方針を決定するための最も重要な検査です。手首や足の付け根の血管からカテーテルという細い管を心臓まで進め、冠動脈に直接造影剤を注入してX線撮影を行います。これにより、血管のどこが、どの程度狭くなっているのかを正確に特定でき、必要であればそのままカテーテル治療に移行できます。

治療法

薬物療法

治療の基本として、まず薬物療法が行われます。血液を固まりにくくする「抗血小板薬」や「抗凝固薬」、冠動脈を広げて血流を増やす「血管拡張薬」、心臓の負担を軽くする「ベータ遮断薬」などが用いられます。これらの薬を組み合わせて、まずは症状を落ち着かせ、血栓が大きくなるのを防ぎ、心筋梗塞への移行リスクを低減させます。

カテーテル治療(経皮的治療)

カテーテルといわれる細い管を使用して、足の付け根などから血管を通じて心臓にアプローチする経皮的冠動脈形成術(PCI)と呼ばれる治療です。実際の手技としては、プラークにより狭くなっている箇所をバルーンで広げたうえで、再度の狭窄が起こらないようにステントと言う特殊な金属でできたメッシュ状の管を留置します。胸を開かず、人工心肺も利用しないため、体への負担が軽く(低侵襲)、入院期間を短縮できるのが特長です。当院での治療は最短だと1泊2日で行っています。お仕事をされている方の場合、退院翌日には就業が可能です。

また、バルーンで広げられない高度に石灰化した硬い病変に対しては、ロータブレーターやショックウェーブ、ダイヤモンドバックなどの特別な治療デバイスを使用して、削り取るもしくは破砕する治療を行います。

外科治療

狭くなってしまっている箇所を迂回して血液が流れるルートを作る冠動脈バイパス術が行われます。当院では胸の骨を切らない低侵襲心臓手術(MICS)や、それに加えて迂回部に使用する血管を剥離するために手術支援ロボット「ダビンチ」を用いる手術も実施されています。これらの手術は従来の手術に比べて飛躍的に体への負担が少なく、当院でも適応のある患者様に対して積極的に実施しています。

カテーテル治療と外科治療のいずれかを選択するにあたっては、病変の存在する位置や病変の数、患者様の年齢や併存症の有無などから総合的に検討を行います。

治療後の生活と予防

禁煙の徹底

再発予防において、禁煙は絶対条件です。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、一酸化炭素は血管の内壁を傷つけて動脈硬化を強力に促進します。たとえ一日一本でも再発リスクを高めます。ご自身の意志だけで禁煙するのが難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

バランスの取れた食事管理

動脈硬化の進行を抑えるため、日々の食事管理が重要になります。塩分の摂取を控え(1日6g未満が目安)、高血圧を予防しましょう。また、肉の脂身やバターなどの動物性脂肪を減らし、魚や大豆製品、野菜、果物を積極的に摂ることで、血液中の悪玉コレステロールを減らすことができます。腹八分目を心がけ、適正体重を維持することも大切です。

適度な運動の習慣化

心臓に負担をかけない範囲での適度な運動は、再発予防にとても有効です。ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、血圧や血糖値を改善し、善玉コレステロールを増やす効果が期待できます。ただし、運動の強度や時間は自己判断せず、必ず退院前に医師に相談し、適切な運動プログラムの指導を受けてください。

ストレスとの上手な付き合い方

精神的なストレスは血圧を上昇させ、心臓に負担をかけることが知られています。現代社会でストレスを完全になくすことは困難ですが、上手に発散し、溜め込まない工夫が大切です。十分な睡眠をとる、趣味に没頭する時間を作る、ゆったりと入浴するなど、ご自身なりのリラックス方法を見つけ、心穏やかに過ごす時間を意識的に作りましょう。

医師からのメッセージ

狭心症は適切な治療と生活習慣の改善によって、症状をコントロールし、健康的な生活を送ることができる病気です。

当院は狭心症治療において、カテーテル治療と外科手術の双方で高度な治療を実施しており、手術件数は合計で年間3,500例を超える実績を有する全国でも屈指の治療施設です。

胸の痛みなどの気になる症状があれば「年齢のせい」と放置することなく一度当院循環器内科にご相談ください。

三角和雄

お問合せ・ご相談について

患者様

当院循環器内科外来にお越しいただくか、無料メール相談(問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

お問い合わせメールフォームはこちら

| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30

この記事を書いた医師

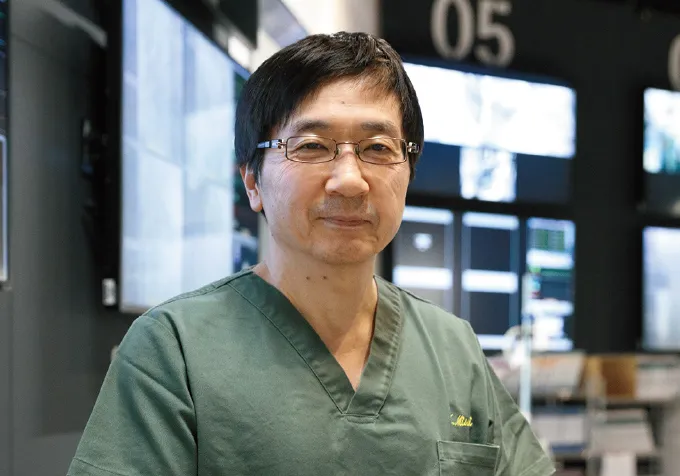

倉持 雄彦(くらもち たけひこ)

千葉西総合病院 副院長

循環器内科主任部長

(画像・動画提供:日本メドトロニック株式会社 / Shock wave Medical Japan株式会社)