虚血性心疾患

虚血性心疾患とは

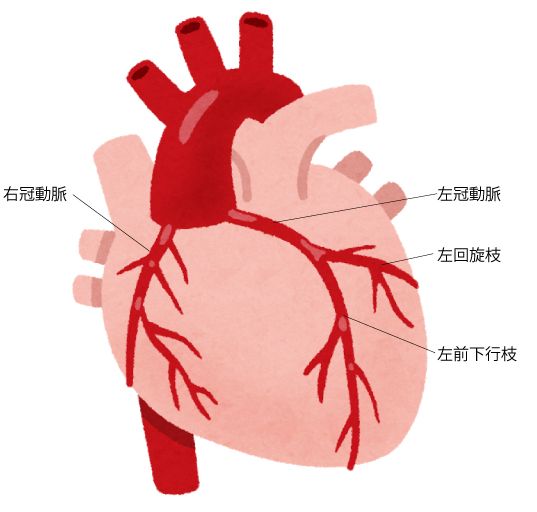

虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん)は、心臓の筋肉に酸素や栄養を送る「冠動脈」という血管が、何らかの原因で狭くなったり詰まったりして、心臓への血流が不足することで起こる病気の総称です。血流が不足すると心臓の筋肉は酸欠状態になり、胸の痛みや圧迫感などの症状を引き起こします。これらの症状は、心臓が発している危険信号(SOSサイン)といえ、背後に狭心症や心筋梗塞といった病気が隠れている可能性があります。

虚血性心疾患の主な種類と症状

一時的に血流が不足する「狭心症」

狭心症は、冠動脈が動脈硬化などで狭くなり、心臓が必要とする血液を十分に送れなくなった状態です。特に運動時など心臓に負担がかかった際に、一時的な胸の痛みや圧迫感として現れるのが特徴です。通常、症状は数分から十数分程度で治まります。安静時に起こるタイプと、労作時に起こるタイプがあります。

血流が途絶える「心筋梗塞」

心筋梗塞は、狭くなった冠動脈に血栓(血の塊)が詰まり、血流が完全に途絶えてしまう状態です。血流が止まると心臓の筋肉に酸素が供給されず、筋肉の細胞が壊死してしまいます。激しい胸の痛みが30分以上続くのが特徴で、命に関わる緊急性の高い病気です。速やかな救急搬送と治療が必要になります。

原因について

虚血性心疾患の最も一般的な原因は、冠動脈の「動脈硬化」です。動脈硬化とは、血管の内側にコレステロールなどが溜まり、血管が硬く、狭くなる現象を指します。コレステロールやそれを排除しようとする細胞などからプラークと呼ばれる粥状の柔らかいコブができて血管の内側が狭くなると、血流が制限されます。このプラークが破れると、傷口をふさぐために血栓ができて完全に血管を塞いでしまうことがあります。

生活習慣に潜む危険因子

動脈硬化を進行させる要因を「危険因子」と呼びます。これらには高血圧、脂質異常症(悪玉コレステロールの増加など)、糖尿病といった生活習慣病が含まれます。これらの病気は血管にダメージを与え、動脈硬化を促進します。自覚症状がないまま進行することが多いため、定期的な健康診断が重要です。

喫煙やストレスも血管に悪影響

喫煙は、血管を収縮させ、動脈硬化を著しく進行させる大きな危険因子です。また、過度な精神的ストレスも血圧を上昇させ、心臓に負担をかける原因となります。その他、肥満や運動不足といった生活習慣も、複合的に動脈硬化のリスクを高めるため、注意が必要です。

検査・診断方法

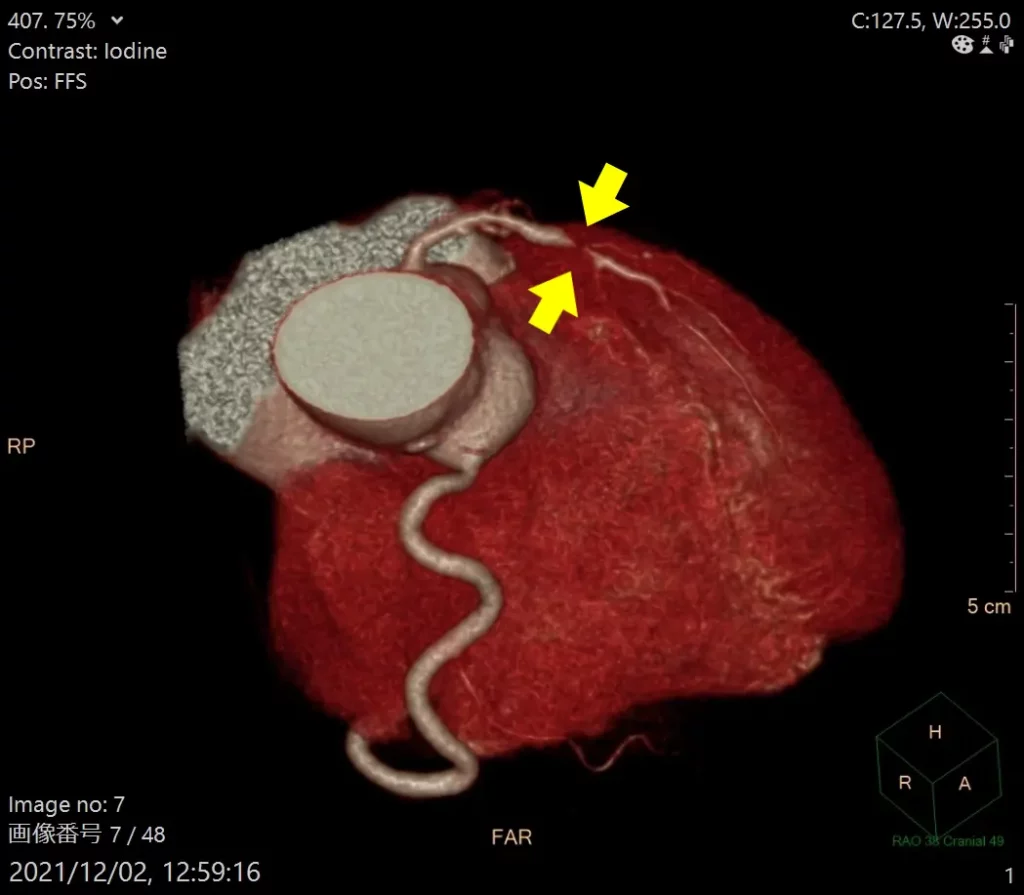

冠動脈CT検査(心臓CT検査)

造影剤を点滴したうえでCTで冠動脈を撮影します。血管の狭窄箇所(狭くなっている部分)や石灰化の有無を調べます。虚血性心疾患の検査では一番重要と言えます。比較的短時間で済み、体への負担が少ない検査です。ただし、造影剤にアレルギーがある方や腎機能が低下している方は注意が必要です。

心電図検査

心電図検査は、心臓の筋肉が動くときに発生する微弱な電気信号を波形として記録する検査です。心臓がリズミカルに動いているか、心筋に血液が足りているかなどを評価します。胸の症状があるときや、運動で心臓に負荷をかけて変化を見る負荷心電図検査を行うことで、狭心症の診断に繋がります。

心エコー検査

心エコー検査は、超音波を使って心臓の形や大きさ、壁の動き、弁の状態などをリアルタイムで観察する検査です。痛みもなく、体に負担の少ない検査でありながら、心筋梗塞によって動きが悪くなった部分や、心臓のポンプ機能の低下などを詳細に評価することができます。

その他の検査

- カテーテル造影検査

- 血液検査

- 胸部レントゲン検査

- 心筋シンチグラフィー

- 3D-OCTシステム

- FFRangio® など

治療法

薬物療法

治療の基本は、動脈硬化の進行を防ぐための生活習慣の改善です。食事療法や運動療法、禁煙が中心となります。それに加え、血圧やコレステロール値をコントロールする薬、血液を固まりにくくする薬(抗血小板薬)、心臓の負担を軽くする薬などを服用する薬物療法が行われます。

カテーテル治療

カテーテル治療(経皮的冠動脈インターベンション:PCI)は、狭くなった冠動脈を内側から広げる治療法です。カテーテルの先端についた風船(バルーン)で狭窄部を拡張し、多くの場合「ステント」と呼ばれる金属の網状の筒を留置して、血管の再狭窄を防ぎます。体への負担が比較的少ないのが特徴です。

バイパス手術

冠動脈バイパス手術(CABG)は、体の他の部分から採取した血管(グラフト)を使って、冠動脈の狭窄部の先に新しい血の通り道(バイパス)を作る外科手術です。複数の血管が狭窄している場合や、カテーテル治療が困難な複雑な病変に対して行われます。根治性が高い治療法です。

今からできる虚血性心疾患の予防

塩分や脂肪を控えたバランスの良い食事

予防の第一歩は食生活の見直しです。高血圧の原因となる塩分の摂取を控え、動脈硬化を促進する飽和脂肪酸(肉の脂身など)やコレステロールの多い食品を減らしましょう。代わりに、野菜や果物、魚、大豆製品などを積極的に取り入れた、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

無理のない範囲での有酸素運動

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、血圧を下げ、善玉コレステロールを増やす効果が期待できます。週に3回から5回、1回30分程度を目安に、無理のない範囲で継続することが重要です。運動習慣は、体重管理やストレス解消にも繋がり、心臓の健康を保つのに役立ちます。

定期的な健康診断で体の状態を把握

高血圧や脂質異常症、糖尿病は、自覚症状がないまま進行することが多い病気です。そのため、年に一度は必ず健康診断を受け、自身の血圧やコレステロール値、血糖値などを把握しておくことが極めて重要です。異常が発見された場合は、放置せずに医療機関を受診し、早期に対処しましょう。

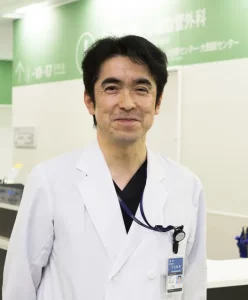

医師からのメッセージ

虚血性心疾患は生活習慣や加齢が主たる原因となる病気です。一旦診断が下っても、適切な治療と生活習慣の改善によって、症状をコントロールして健康な人と変わらない生活を送ることができる病気です。

当院は虚血性心疾患治療において、カテーテル治療と外科手術の双方で高度な治療を実施しており、手術件数は合計で年間3,500例を超える実績を有する全国でも屈指の治療施設です。急性心筋梗塞に対しても24時間365日緊急のカテーテル治療を行える体制としています。

胸の痛みなどの気になる症状があれば「年齢のせい」と放置することなく一度当院循環器内科にご相談ください。

三角和雄

お問合せ・ご相談について

患者様

当院循環器内科外来にお越しいただくか、無料メール相談(問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

お問い合わせメールフォームはこちら

| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30

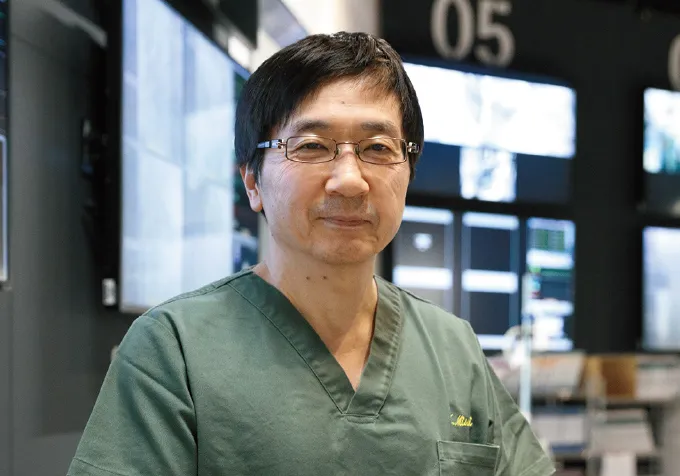

この記事を書いた医師

倉持 雄彦(くらもち たけひこ)

千葉西総合病院 副院長

循環器内科主任部長