狭心症

狭心症とは

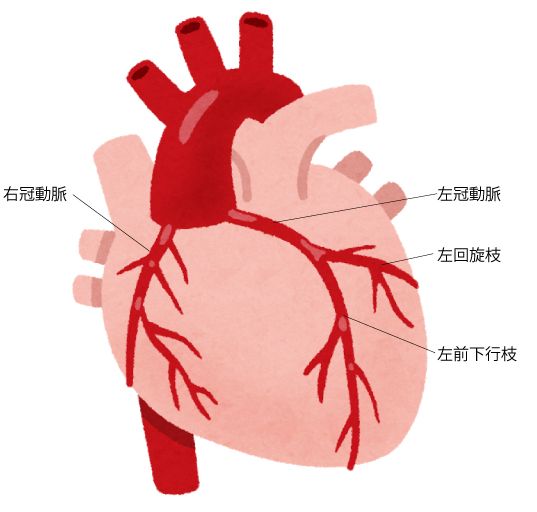

狭心症(きょうしんしょう)は、心臓に酸素や栄養を供給している血管「冠動脈(かんどうみゃく)」の血流が悪くなることで、胸の痛みや圧迫感などが起こる病気のこと。主要な冠動脈として右冠動脈(RCA)、左前下行枝(LAD)、左回旋枝(LCX)の3本があります。

症状の現れ方に基づく分類としては以下の3つが挙げられます。

- 労作性狭心症 階段を上る、重いものを持つなど体に負担がかかった際に症状が出るタイプ

- 不安定狭心症 症状が悪化し、今までよりも軽い動作で症状が出たり、安静時にも症状が現れるようになった状態です。心筋梗塞へ移行するリスクが高く、緊急性が高いとされています。

- 冠攣縮性狭心症 睡眠中や安静時、特に早朝や夜間に症状が出やすいタイプです。冠動脈のけいれんが原因です。

狭心症は放っておいてよくなることはなく、進行すると心筋梗塞を引き起こす可能性のある病気です。早めの受診でご自身の状態を把握し、医師と連携のうえでしっかりと治療に取り組むことが大切です。

原因について

動脈硬化によるもの(動脈硬化性)

加齢や生活習慣病の影響により動脈硬化がおこり、血管内に脂肪やコレステロールなどからできるプラークができ、血管が狭くなります。

血管のけいれんによるもの(冠攣縮性)

冠動脈にけいれんが起こり、血液をうまく運べなくなることで心臓が酸素不足、栄養不足となります。

症状と治療方針の目安について

動脈硬化性狭心症

主な症状は胸部の痛みや圧迫感です。労作性狭心症では安静にするとおさまりますが、病気が進行し不安定狭心症となると安静時でも症状が現れます。痛みは左肩や左腕、あごや歯に現われる場合も見られます(放散痛)。

軽度の場合は生活習慣の改善や薬物療法にて対処しますが、病気が進行した場合はカテーテル治療や外科手術などの積極的な治療が必要となります。

冠攣縮性狭心症

症状は動脈硬化性狭心症と同様の胸部の痛みや圧迫感ですが、運動時ではなく、安静時や夜間、特に深夜から早朝にかけて発作が起こることが多いと言われています。治療は薬物療法と生活習慣の改善指導が中心となります。血管のけいれんを予防するカルシウム拮抗薬や発作時に血管を広げる硝酸薬(ニトログリセリン等)が用いられます。

冠攣縮性狭心症は動脈硬化が原因となる一般的な狭心症とは血流が乏しくなるメカニズムが異なるため、カテーテル治療や冠動脈バイパス手術は有効ではありません。

検査・診断について

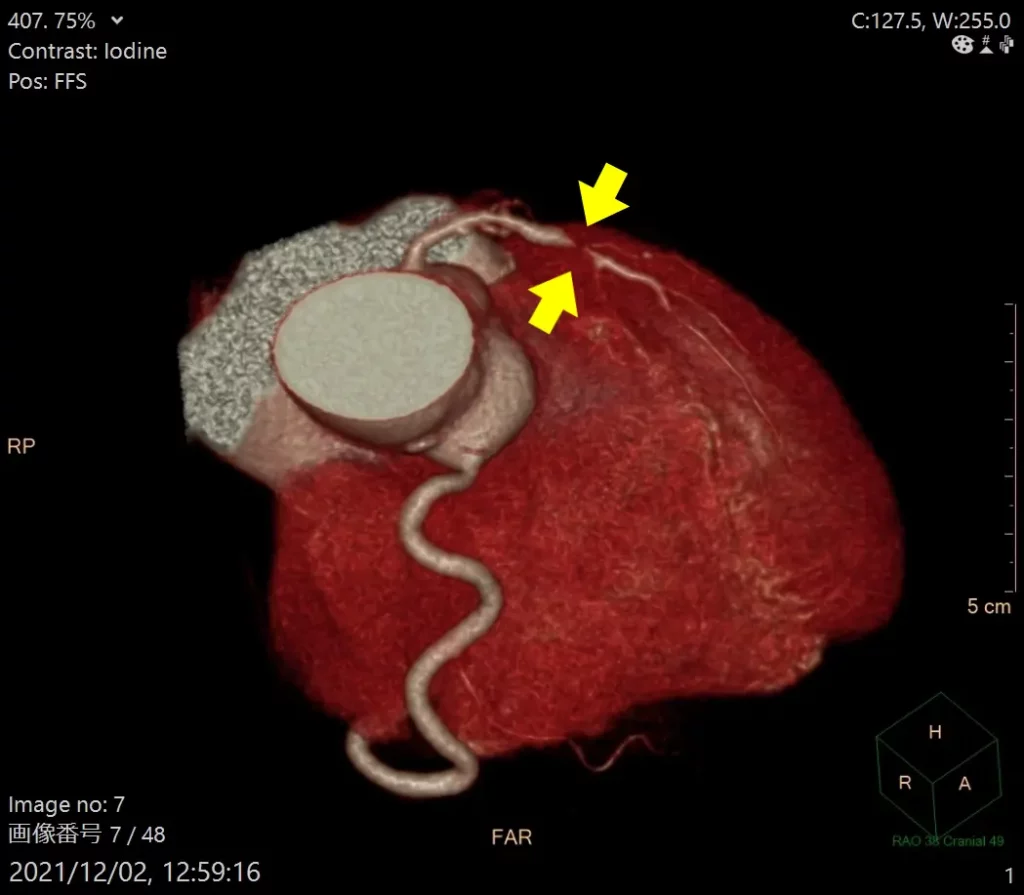

冠動脈CT検査(心臓CT検査)

造影剤を点滴したうえでCTで冠動脈を撮影します。血管の狭窄箇所(狭くなっている部分)や石灰化の有無を調べます。狭心症の検査では一番重要と言えます。比較的短時間で済み、体への負担が少ない検査です。ただし、造影剤にアレルギーがある方や腎機能が低下している方は注意が必要です。

その他の検査

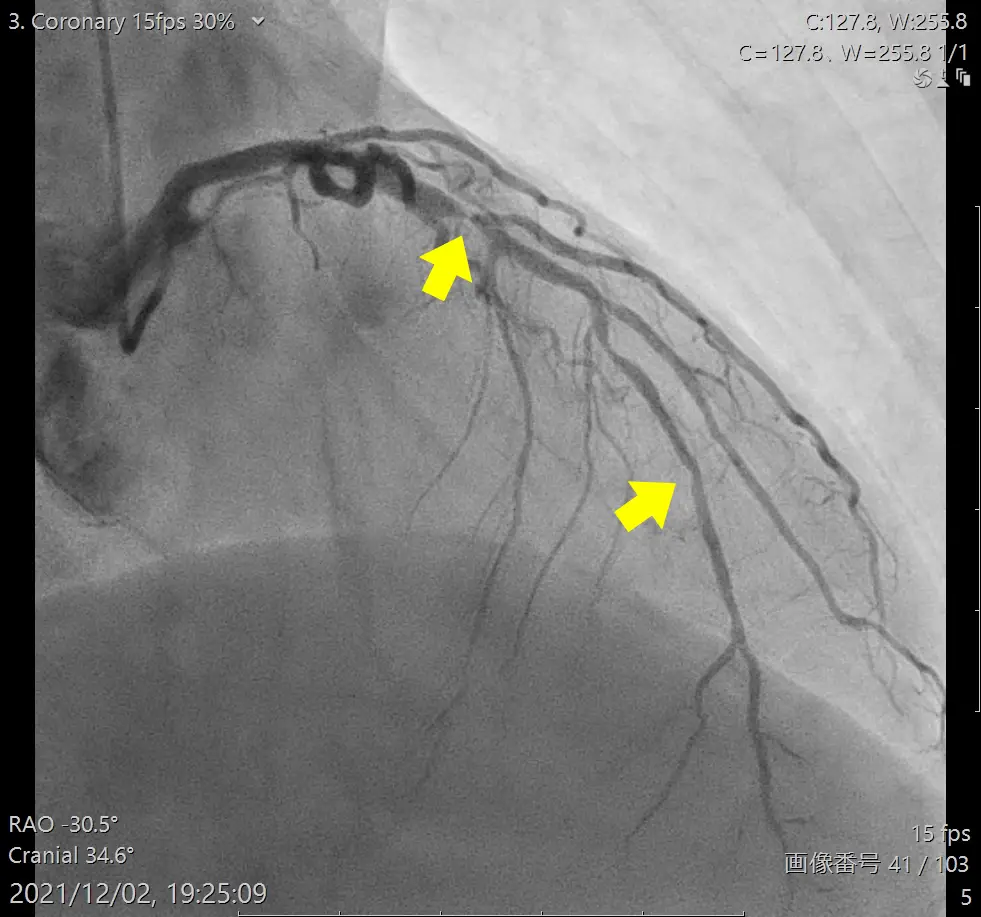

- カテーテル造影検査

- 血液検査

- 胸部レントゲン検査

- 心電図検査

- 心筋シンチグラフィー

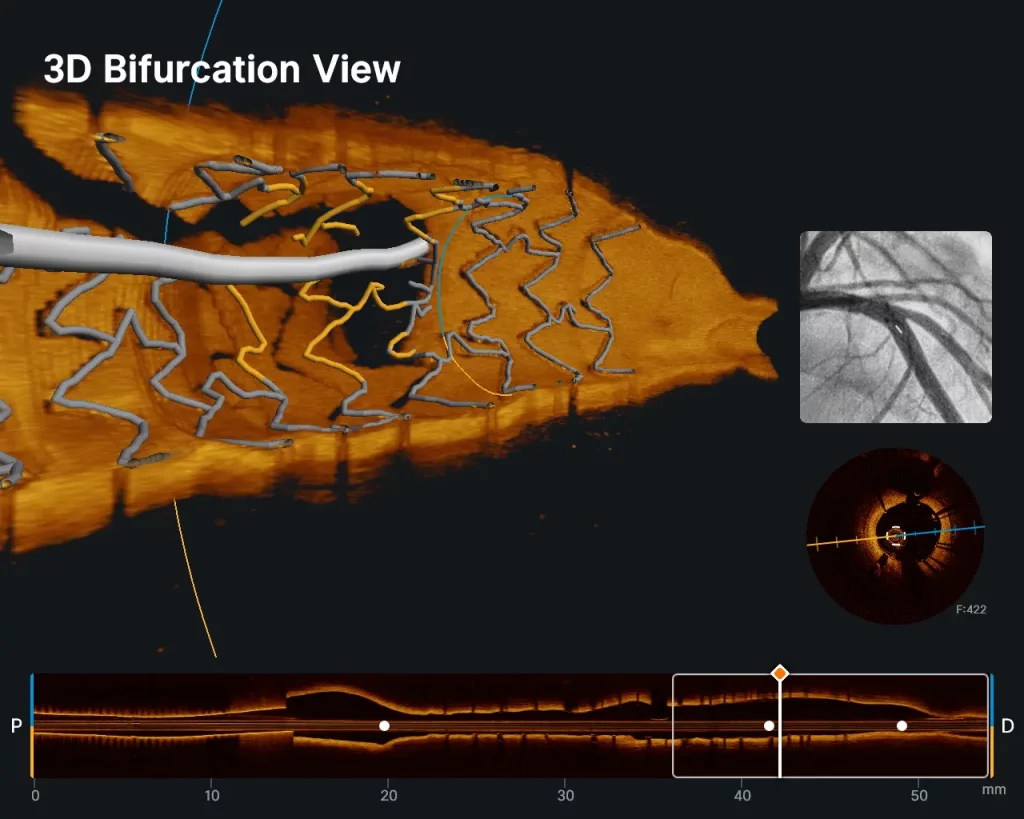

- 3D-OCTシステム

- FFRangio® など

治療について

一般的に軽度の患者様には必要に応じて薬物療法を実施します。中等度〜重度の患者様に対しては薬物療法に加えて、カテーテル治療もしくは外科手術による積極的な治療が推奨されます。

薬物療法

動脈硬化の進行を抑えるお薬や症状を和らげるためのお薬、発作時に緊急的に血管を広げるお薬などが用いられます。お薬での治療は症状を緩和し、進行を抑えるために行うもので、根本的な治療とはならない点に注意が必要です。

カテーテル治療

カテーテル治療は、狭心症に対して現在最も一般的と言える治療です。血管内にカテーテルと言われる細い管を挿入し、その管を通じて挿入する風船(バルーン)で詰まった部分を押し広げます。多くの場合はその後、「ステント」と呼ばれる金属製の網状の筒を留置して血管が再び狭くなるのを防ぎます。開胸手術に比べて、格段に体への負担が少ないのが特徴です。胸を開かず、人工心肺も利用しないため、体への負担が軽く(低侵襲)、入院期間を短縮できるのが特長です。当院での治療は最短だと1泊2日で行っています。お仕事をされている方の場合、退院翌日には就業が可能です。

また、バルーンで広げられない高度に石灰化した硬い病変に対しては、ロータブレーターやショックウェーブ、ダイヤモンドバックなどの特別な治療デバイスを使用して、削り取るもしくは破砕する治療を行います。

外科治療

狭くなってしまっている箇所を迂回して血液が流れるルートを作る冠動脈バイパス術が行われます。当院では胸の骨を切らない低侵襲心臓手術(MICS)や、それに加えて迂回部に使用する血管を剥離するために手術支援ロボット「ダビンチ」を用いる手術も実施されています。これらの手術は従来の手術に比べて飛躍的に体への負担が少なく、当院でも適応のある患者様に対して積極的に実施しています。

カテーテル治療と外科治療のいずれかを選択するにあたっては、病変の存在する位置や病変の数、患者様の年齢や併存症の有無などから総合的に検討を行います。

生活における注意点について

狭心症と診断を受けた方の生活上の注意

心臓への負担をおさえるために塩分制限が必要です。6g/日が目安となります。飲酒は適量を心がけ、喫煙されている方は禁煙しましょう。十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけることも大切です。お薬を出されている方は医師の指示通りに服用しましょう。お薬が多めで、飲み忘れが怖い方は薬剤の一包化をご検討いただいても良いと思います。

また、激しい運動は心臓の負担となり発作の原因となるため避けましょう。過度のストレスやカフェインの摂取は血管を収縮させ、発作の原因となるため、なるべく避けるようにしてください。

ご自身の病気の状態を確認することはとても大切です。医師の指示に従い定期的に検査、診察を受けるようにしましょう。

カテーテル治療を受けた方(ステント留置を受けた方)の生活上の注意

抗凝固薬・抗血小板薬(血液サラサラの薬)を服用されている方は出血しやすく止まりにくい傾向にあります。ケガをすることがないように十分に気を付けていただくと共に、出血が止まらない場合は医療機関に相談しましょう。歯科や眼科を受診する際はご自身がこれらのお薬を服用していることを伝えましょう。

適切な運動は予後の改善に繋がると言われていますが、どの程度の運動が適切であるかは患者様一人ひとりの状態によって異なります。心臓リハビリテーションでは、医師や理学療法士の指導のもと運動を行いますので、安全かつ効果的に運動が行えます。当院でも実施しておりますのでご興味があれば医師にご相談ください。

再狭窄を防ぐため、生活習慣の改善は重要です。食事に気をつけることや禁煙、体重の管理を継続しましょう。

治療後の定期的な診察、検査も重要です。術後の診察、検査のスケジュールについては主治医に確認し、しっかりと計画に基づいて受診しましょう。

当院からのメッセージ

狭心症は適切な治療と生活習慣の改善によって、症状をコントロールし、健康的な生活を送ることができる病気です。

当院は狭心症治療において、カテーテル治療と外科手術の双方で高度な治療を実施しており、24時間365日緊急対応が可能な体制をとっています。手術件数は合計で年間3,500例を超える実績を有する全国でも屈指の治療施設です。

胸の痛みなどの気になる症状があれば「年齢のせい」と放置することなく一度当院循環器内科にご相談ください。

患者様

当院循環器内科外来にお越しいただくか、無料メール相談(問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

お問い合わせメールフォームはこちら

| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30