心筋梗塞

心筋梗塞(しんきんこうそく)とは

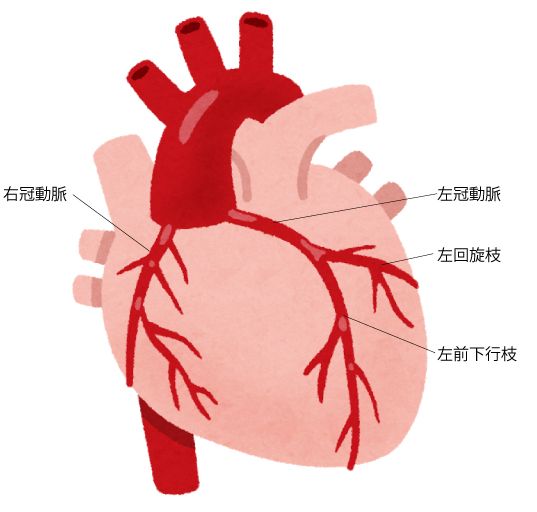

心臓に栄養を送る冠動脈という血管が詰まり、心臓の筋肉に血液が届かなくなることで筋肉が壊死してしまう状態を指します。

心筋梗塞の直接的な引き金となるのは、動脈硬化で狭くなった冠動脈に「血栓(けっせん)」と呼ばれる血の塊が詰まることです。血管の内側にできたプラークというコブが破れると、それを修復するために血小板が集まり、結果として血流を完全に止めてしまう血栓が形成されるのです。

狭心症との違い

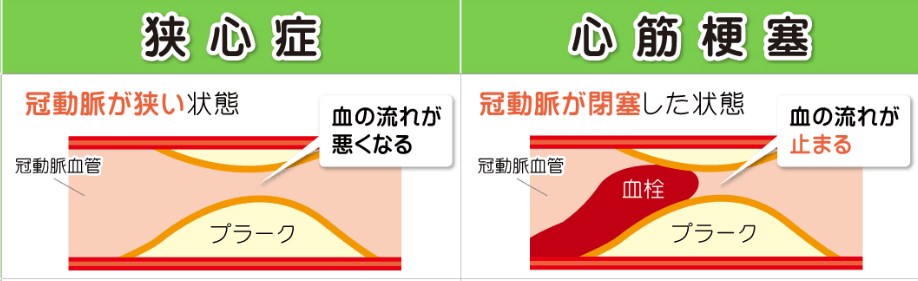

同じ胸の痛みを伴う病気に狭心症がありますが、心筋梗塞とは明確な違いがあります。狭心症は、血管が「狭く」なり血流が一時的に悪くなる状態で、痛みはしばらくすると治まります。一方、心筋梗塞は血管が「完全に詰まり」心筋が壊死するため、痛みは30分以上継続し、早急に血流を再開させないと詰まった個所から先の心筋は壊死します。

原因

心筋梗塞の背景には、長年の生活習慣によって引き起こされる「動脈硬化」が深く関わっています。ここでは、心筋梗塞の根本的な原因となる生活習慣病や、リスクを高める危険因子について解説します。ご自身の生活を見直すきっかけにしてください。

生活習慣病

高血圧、脂質異常症、糖尿病は、心筋梗塞の「三大危険因子」と呼ばれています。これらの病気は自覚症状がないまま静かに進行し、血管の壁を傷つけ、弾力性を失わせて動脈硬化を促進します。心筋梗塞を防ぐには、まずこれらの生活習慣病の管理が不可欠です。

動脈硬化

動脈硬化は、血管の壁にコレステロールなどが溜まってプラークというコブができる状態です。このプラークが何かの拍子に破れると、傷を治そうと血小板が集まって血の塊、すなわち「血栓」ができます。この血栓が血管を完全に塞いでしまうことで、心筋梗塞は引き起こされるのです。

喫煙やストレス

喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を著しく進行させる最大の危険因子です。また、過度なストレスや肥満、運動不足なども血圧や血糖値に悪影響を与え、心筋梗塞のリスクを高めます。生活習慣病だけでなく、これらの因子を一つでも多く減らす努力が大切です。

症状

「いつもと違う」と感じる体のサインは、心筋梗塞を知らせる危険信号かもしれません。代表的な胸の痛みのほかにも、肩や背中の痛み、息苦しさなど、症状は様々です。ここでは、ご自身やご家族の命を守るために知っておきたい、心筋梗塞の具体的な症状について詳しく見ていきましょう。

突然の激しい胸の痛み

心筋梗塞の最も典型的な症状は、これまで経験したことのないような突然の激しい胸の痛みです。「胸が締め付けられる」「焼けつくような痛み」「象に踏まれているような圧迫感」などと表現されます。この痛みが30分以上続く場合は、ためらわずに救急車を呼ぶ必要があります。

胸以外の場所に現れる痛み

痛みは胸だけでなく、全く違う場所に現れることもあります。これは「放散痛(ほうさんつう)」と呼ばれ、左肩や腕の内側、あご、歯、背中などに痛みを感じるケースです。心臓の痛みを脳が別の場所の痛みと勘違いすることで起こります。胸の痛みがなくても、これらの部位の痛みには注意が必要です。

息苦しさや冷や汗、吐き気

激しい胸の痛みに加え、他の症状が同時に現れることも少なくありません。心臓のポンプ機能が低下することによる息苦しさ、脂汗のような冷や汗、強い吐き気などが代表的です。これらの症状は体が発する危険なサインであり、一つでも当てはまれば心筋梗塞の可能性を考えるべきです。

見逃しやすい心筋梗塞の前兆

突然発症するイメージの強い心筋梗塞ですが、半数近くの人に「前兆」と呼ばれるサインが現れると言われています。階段を上ったり、重い荷物を持ったりした時に、数分間だけ胸が圧迫される、息苦しくなるといった症状です。これは不安定狭心症とも呼ばれ、本格的な発作が近いことを示しています。

これらの症状があったら年齢のせいなどと考えず、一度病院を受診しましょう。

検査・診断方法

病院に到着すると、診断を確定し、迅速に治療を開始するために様々な検査が行われます。「これから何をされるのだろう」という不安を少しでも和らげるため、心筋梗塞の診断で行われる主な検査の流れを事前に知っておきましょう。

心電図検査

胸や手足に電極を貼り付け、心臓が動く時に発生する微弱な電気信号を記録します。心筋梗塞を起こしている場合、特有の波形の変化が見られるため、迅速な診断に役立ちます。痛みはなく、数分で終わる検査です。

血液検査

心電図検査と並行して、血液検査も行われます。心臓の筋肉が壊死すると、通常は心筋細胞の中にある「心筋逸脱酵素」という物質が血液中に漏れ出します。この酵素の血中濃度を測定することで、心筋梗塞の発症や、心筋が受けたダメージの大きさを確認することができます。

心エコー検査

超音波を使って心臓の観察を行います。心臓の動き、弁膜症や心室中隔穿孔等の合併症の有無、心臓の形態などの確認やポンプ機能の評価などがリアルタイムに行えます。

心臓カテーテル検査

心筋梗塞の診断を確定し、治療方針を決めるために行われるのが心臓カテーテル検査です。手首や足の付け根の動脈からカテーテルという細い管を心臓まで進め、造影剤を注入して冠動脈を撮影します。これにより、どの血管が、どこで、どの程度詰まっているのかを正確に把握できます。

治療法

心筋梗塞の治療は、まずは血流を再開させること(再灌流)を目標とします。一度壊死した心筋は再生されないため、心筋へのダメージを最小限におさえるためにも早期の血流再開が求められます。また急性期を脱した後には心筋梗塞の再発予防のための薬物療法も行われます。

カテーテル治療

カテーテル治療は、心筋梗塞に対して現在最も一般的と言える治療です。血管内にカテーテルと言われる細い管を挿入し、その管を通じて挿入する風船(バルーン)で詰まった部分を押し広げます。多くの場合はその後、「ステント」と呼ばれる金属製の網状の筒を留置して血管が再び狭くなるのを防ぎます。開胸手術に比べて、格段に体への負担が少ないのが特徴です。胸を開かず、人工心肺も利用しないため、体への負担が軽く(低侵襲)、入院期間を短縮できるのが特長です。当院での治療は最短だと1泊2日で行っています。お仕事をされている方の場合、退院翌日には就業が可能です。

また、バルーンで広げられない高度に石灰化した硬い病変に対しては、ロータブレーターやショックウェーブ、ダイヤモンドバックなどの特別な治療デバイスを使用して、削り取るもしくは破砕する治療を行います。

外科治療

血管の詰まっている箇所が複数ある場合や、病変が複雑でカテーテル治療が難しい場合には、冠動脈バイパス手術が選択されます。当院では胸の骨を切らない低侵襲心臓手術(MICS)や、それに加えて迂回部に使用する血管を剥離するために手術支援ロボット「ダビンチ」を用いる手術も実施されています。これらの手術は従来の手術に比べて飛躍的に体への負担が少なく、当院でも適応のある患者様に対して積極的に実施しています。

カテーテル治療と外科治療のいずれかを選択するにあたっては、病変の存在する位置や病変の数、患者様の年齢や併存症の有無などから総合的に検討を行います。

薬物療法

カテーテル治療やバイパス手術の成功後も、治療が終わったわけではありません。心筋梗塞の再発を防ぐために、薬物療法が非常に重要になります。血液を固まりにくくする薬や、動脈硬化の原因となるコレステロール、高血圧を管理する薬などを、生涯にわたって飲み続ける必要があります。

治療後に残る心筋梗塞の後遺症

迅速な治療で一命をとりとめても、壊死した心筋は元に戻らないため、心臓の働きに何らかの影響が残ることがあります。これが心筋梗塞の後遺症です。後遺症の程度は、発症時のダメージの大きさに左右されますが、その後の生活の質に大きく関わるため、正しく理解しておくことが大切です。

ポンプ機能が低下する心不全

最も代表的な後遺症が、心臓のポンプ機能が低下する「心不全」です。心筋が壊死したことで、全身に血液を送り出す力が弱くなってしまいます。その結果、体を動かすとすぐに息切れがしたり、足がむくんだりといった症状が現れ、日常生活に支障をきたすことがあります。

脈のリズムが乱れる不整脈

心筋梗塞によって心臓の電気信号を伝える系統がダメージを受けると、脈のリズムが乱れる「不整脈」が後遺症として残ることがあります。動悸やめまい、失神などを引き起こす危険な不整脈が出現することもあり、ペースメーカーの植え込みや薬による治療が必要になる場合があります。

心臓の壁にこぶができる心室瘤

壊死して薄くなった心筋の壁が、心臓の内側の圧力に耐えきれず、外側にこぶのように膨らんでしまう「心室瘤(しんしつりゅう)」という後遺症もあります。心室瘤ができると、心臓のポンプ機能がさらに低下したり、こぶの中で血栓ができやすくなったりするリスクがあります。

退院後の生活で気をつけること

無事に退院した後も、心筋梗塞は再発との戦いが続きます。二度とつらい発作を起こさないためには、これまでの生活習慣を根本から見直すことが不可欠です。食事や運動など、日常生活で具体的にどのようなことに気をつければよいのか、詳しく解説します。

心臓リハビリテーション

退院後の社会復帰と再発予防のために、心臓リハビリテーションへの参加が強く推奨されます。医師や理学療法士、看護師などの専門家チームが、患者さん一人ひとりに合った運動プログラムや食事指導、カウンセリングを提供します。安全に体力を回復させ、自信を取り戻すための重要なステップです。

食生活の改善

再発予防の要となるのが、毎日の食事です。特に、血圧を上げる塩分と、動脈硬化を進行させる動物性脂肪の摂取を減らすことが重要です。野菜や果物、魚、大豆製品などを中心とした、バランスの取れた食事を心がけましょう。「減塩」「低脂肪」が合言葉です。

運動習慣を無理なく取り入れる

適度な運動は、心臓の働きを助け、血圧や血糖値を安定させる効果があります。まずは、会話ができる程度の速さでのウォーキングなど、軽めの有酸素運動から始めてみましょう。大切なのは、無理をせず、楽しみながら毎日続けることです。運動を始める前には、必ず医師に相談してください。

禁煙とストレス管理を徹底する

たばこは血管にとって百害あって一利なしです。また、日々のストレスも血管を収縮させ、血圧を上げる原因になります。趣味に没頭する時間を作るなど、自分なりのリラックス法を見つけることも大切です。

当院からのメッセージ

心筋梗塞は、早期治療が非常に重要です。また、完全に血管が詰まってしまう前に、前兆として胸の痛みや圧迫感、冷や汗、吐き気などがあることが知られています。

当院は狭心症、心筋梗塞の治療において、カテーテル治療と外科手術の双方で高度な治療を実施しており、24時間365日緊急対応が可能な体制をとっています。手術件数は合計で年間3,500例を超える実績を有する全国でも屈指の治療施設です。気になる症状があれば、まずはご受診ください。

患者様

当院循環器内科外来にお越しいただくか、無料メール相談(問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

お問い合わせメールフォームはこちら

| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30