大動脈瘤

大動脈瘤とは

老化やその他の原因で大動脈の一部が弱くなり、ふくらんだ瘤(こぶ)を大動脈瘤(だいどうみゃくりゅう)と言います。

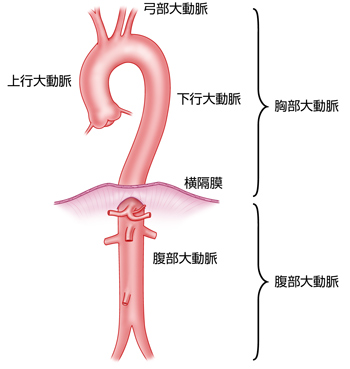

大動脈とは全身へ栄養を送る動脈の中で、心臓に近い根元の部分にあたる一番太い動脈で、上に向かう上行大動脈、弓のように曲がる弓部大動脈、そして下に向かう下行大動脈の3つの主要な部分に分けられます。この下行大動脈はさらに、横隔膜より上の胸部大動脈と、それより下の腹部大動脈(胸腹部大動脈)に分類されます。

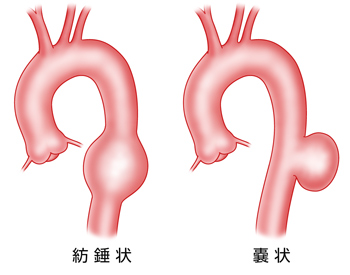

大動脈瘤(イメージ)

大動脈の分類

大動脈瘤の種類

大動脈瘤は発生する場所によって、横隔膜より上に発生する「胸部大動脈瘤」と横隔膜よりも下に発生する「腹部大動脈瘤」に大別されます。発生頻度としては腹部大動脈瘤の方が高いとされています。それぞれで症状の現れ方や治療法が若干異なるため、正確な診断が重要になります。

原因

直接の原因は動脈硬化であることがほとんどです。血管の壁が脆弱になり、大動脈の高い血圧に耐えられなくなることで動脈瘤となります。

動脈硬化の主たる原因

- 喫煙:特に喫煙は最も強力なリスク因子とされています。

- 高血圧:血管にかかる圧力が高いほど、動脈瘤ができやすくなります。

- 脂質異常症:コレステロールが血管壁に蓄積し、動脈硬化を促進します。

- 加齢:血管も老化し、弾力性が失われるため、高齢になるほどリスクが高まります。

- 遺伝的要因:マルファン症候群などの先天的な異常がある場合、動脈瘤ができやすくなります。

- 糖尿病:血管を傷つけ、動脈硬化を進行させます。

動脈硬化以外にも、血管壁への感染や自己免疫疾患による血管炎などが原因となる場合もありますが、あまり多くはありません。

症状

大動脈瘤は「サイレントキラー(静かなる殺人者)」とも呼ばれるように、破裂するまで自覚症状がほとんどないのが特徴です。多くの場合、健康診断や他の病気の検査で偶然発見されます。しかし、瘤が大きくなると周囲の臓器を圧迫し、症状が出ることがあります。

ほとんどの場合は自覚症状がない

大動脈瘤が小さい段階では、体に変化を感じることはまずありません。痛みやかゆみなどのサインがないため、自分では気づかないうちに病気が進行しているケースがほとんどです。そのため、定期的な検診による早期発見が何よりも重要となります。

瘤が大きくなると現れる症状

胸部大動脈瘤:声がかすれる(嗄声)、食べ物が飲み込みにくい(嚥下困難)、咳などの症状が出ることがあります。

腹部大動脈瘤:お腹の拍動感や腹痛、腰痛として感じられる場合があります。これらの症状は他の病気と間違われることも少なくありません。

破裂した場合の症状

大動脈瘤が破裂すると、突然、引き裂かれるような激しい胸の痛み、背中の痛み、腹痛に襲われます。急激な血圧低下による意識障害やショック状態に陥り、命に関わる極めて危険な状態です。一刻も早い救急搬送と緊急手術が必要となります。

検査・診断方法

大動脈瘤の診断は、主に画像検査によって行われます。ほぼ自覚症状はなく、健康診断や人間ドックの腹部超音波検査で偶然発見される方もいらっしゃいます。

超音波(エコー)検査

超音波検査は、体に負担なく血管の状態を調べられるため、検診などで広く用いられます。特に腹部大動脈瘤のスクリーニング検査として有効です。この検査で大動脈の拡大が疑われた場合、より詳しい精密検査へと進みます。

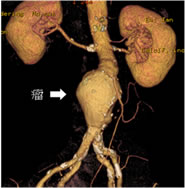

造影CT検査

CT検査は、大動脈瘤の診断において最も重要な検査です。X線を使って体の断面を撮影し、瘤の正確な位置、大きさ、形を立体的に把握できます。治療方針を決定したり、手術計画を立てたりする上で欠かせない情報が得られます。

治療法

大動脈瘤の治療は、瘤の大きさと破裂のリスクに基づいて決定されます。すぐに手術が必要な場合と、手術はせずに血圧管理などを行いながら定期的な検査で様子を見る「経過観察」に分かれます。患者様の年齢や全身の状態も考慮して総合的に判断します。

一般的には胸部大動脈瘤では55mm以上、腹部大動脈瘤で50mm以上の場合は手術(外科手術もしくは血管内治療)が推奨されます。

人工血管置換術

人工血管置換術は、開胸もしくは開腹のうえでこぶ状に膨らんだ大動脈を直接切除し、その部分をポリエステルなどで作られた人工血管でつなぎ合わせる外科的手術です。根治性が高く、長年の実績がある標準的な治療法とされています。

メリット

- 根治性が高く、再発の心配が少ない

- 確立された標準的な治療法で、長期的に安定している

- 動脈瘤そのものを切除するため、根本的な治療となる

デメリット

- 開胸・開腹手術のため、体への負担が大きい

- 手術時間が長く、出血量も多くなりがち

- 回復に時間がかかり、入院期間が長くなる

ステントグラフト内挿術(血管内治療)

ステントグラフト内挿術は、足の付け根の血管からカテーテルを挿入し、金属製の骨格を持つ人工血管(ステントグラフト)を大動脈瘤の内側に留置する方法です。血流をステントグラフト内に通すことで、瘤に圧力がかからないようにします。

メリット

- 手術の傷が小さく、体への負担が少ない

- 術後の痛みが少なく、回復が早いため入院期間が短い

- 高齢などの理由で開腹・開胸手術が難しい方にも適応できる

デメリット

- 瘤の形状によっては治療できない場合がある

- 位置ずれや血液の漏れ(エンドリーク)が起こる可能性がある

- 瘤が体内に残るため、生涯にわたる定期的な検査が必要になる

人工血管置換術とステントグラフト内挿術の選択について

大動脈瘤の治療において開腹、開胸による人工血管置換術とカテーテルによるステントグラフト内挿術のいずれを選択するかは、個々の患者様のご年齢や全身の状態、ご本人の希望、瘤の解剖学的特徴等を考慮して総合的に判断されます。

一般的にはご年齢が比較的若く手術に耐えられる体力が十分にある患者様には長期成績に優れる人工血管置換術を選択することが多く、血管の蛇行が強いなどの解剖学的な理由からステントグラフトの適応外となる方も自ずと人工血管置換術が適応となります。

一方ステントグラフト治療は圧倒的に低侵襲であるため、ご高齢だったり併存症があるなどの事情で開腹手術が難しい方にも治療が行えるほか、血管の一部が袋状に膨らむ嚢状大動脈瘤ではステントグラフトを固定しやすいことからステントグラフト内挿術が比較的適していると言われています。

日常生活の注意点

大動脈瘤の最も効果的な予防は、原因となる動脈硬化を防ぐことです。具体的には、血圧の管理、禁煙、食生活の見直しが三本柱となります。また、経過観察中の方は、医師の指示に従い、血圧が急激に上昇するような行動を避けることが大切です。

- 血圧を正常にコントロールする

- 禁煙して動脈硬化を防ぐ

- バランスの取れた食事を心掛ける

医師からのメッセージ

大動脈瘤は自覚症状もないまま進行し、突然破裂することで命を失うこともある大変恐ろしい病気です。危険因子を持つ方は生活習慣の改善や血圧の管理を行うと共に、定期的な検査によるフォローアップなど、適切な対処をおすすめします。

千葉西総合病院は24時間365日いつでも緊急の心臓手術に対応できる体制をとっています。また外科的手術と血管内治療(ステントグラフト治療)のどちらにおいても豊富な経験を有しており、いずれかに偏ることなく患者様にとって最善となる治療を提供しています。

大動脈センター長

伊藤雄二郎

お問合せ・ご相談について

患者様

当院心臓血管外科外来にお越しいただくか、無料メール相談(問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

お問い合わせメールフォームはこちら

| 心臓血管外科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|---|

| 担当医師(伊藤)外来 | 水曜日 午前 |

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30

この記事を書いた医師

伊藤 雄二郎(いとう ゆうじろう)

千葉西総合病院

心臓血管外科部長・大動脈センター長