胸部大動脈瘤

胸部大動脈瘤とは

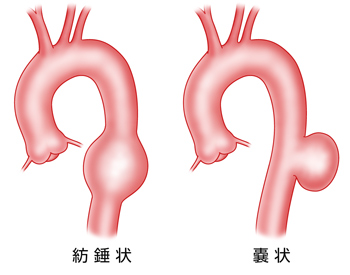

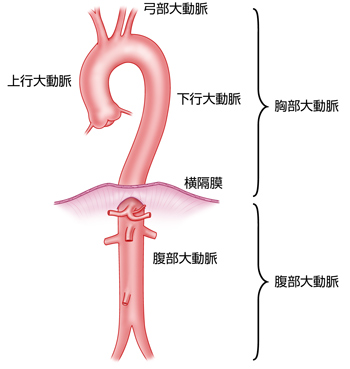

胸部大動脈瘤(きょうぶだいどうみゃくりゅう)は心臓から全身へ血液を送る最も太い血管である大動脈の壁が、動脈硬化や高血圧、加齢などの原因で弱くなり、こぶ状に大きく膨らんでしまう病気です。大動脈は横隔膜を境に胸部大動脈と腹部大動脈に分けられ、横隔膜よりも上にこぶができると胸部大動脈と分類されます。

腹部の大動脈瘤はお腹に拍動する塊として触れることがあり、比較的発見しやすいのですが、胸部大動脈瘤は体の外から触れることができず、ほとんどの場合、自覚症状がないまま進行し、ある日突然破裂します。そのため「サイレントキラー(沈黙の暗殺者)」と呼ばれています。かのアインシュタインや石原裕次郎の命を奪ったのも、この恐ろしい病気です。胸や背中に突然激しい痛みを感じた場合には、破裂、あるいは破裂寸前の兆候の可能性があり、命に関わるため緊急手術が必要になります。

大動脈瘤(イメージ)

大動脈の分類

それは深刻な病気ですか?

胸部大動脈瘤は、こぶが小さい間は自覚症状がほとんどありません。そのため、多くは健康診断や人間ドックの胸部X線検査などで偶然発見されます。動脈瘤がまだ小さい初期の段階では危険性は高くありません。しかし、発見されないまま動脈瘤が拡大し続けると、膨らんだ箇所の大動脈の壁は風船のように次第に薄くなっていきます。

動脈瘤が大きくなると、周囲の臓器や神経を圧迫して症状が出ることがあります。例えば、しつこい咳や呼吸困難(気管圧迫)、声のかすれ(反回神経圧迫)、食べ物の飲み込みにくさ(食道圧迫)などが現れます。

そして、弱くなった大動脈の壁が血流の圧力に耐えきれなくなると、大動脈瘤は突然破裂し、体内で大出血を起こし、生命に危険が及びます。

主な原因

胸部大動脈瘤は、様々な要因が複合的に関与して発症します。最も一般的な原因は、血管の老化現象である動脈硬化です。

動脈硬化

加齢、脂質異常症、糖尿病などによって血管の弾力性が失われ、硬くなる状態です。動脈硬化が進むと、血管の壁が弱くなり、こぶができやすくなります。

高血圧

常に高い圧力が血管の壁にかかり続けることで、大動脈は少しずつダメージを受け、もろくなっていきます。血圧の管理は、動脈瘤の進行を防ぐ上で非常に重要です。

喫煙

喫煙は血管を傷つけ、動脈硬化を著しく進行させる最大の危険因子の一つです。禁煙は、動脈瘤の予防と進行抑制に不可欠です。

その他の原因

まれに、マルファン症候群などの遺伝的な病気や、交通事故による外傷、血管の炎症や感染症が原因となることもあります。

胸部大動脈瘤の治療

胸部大動脈瘤の破裂リスクは、こぶの大きさに比例して高まります。一般的に、直径が5cmから6cmを超えると破裂の危険性が年間10%以上と高くなるため、破裂を未然に防ぐための治療を行うことが推奨されます。

主な治療法には、以下の2つの方法があります。

- 開胸手術(人工血管置換術)

- ステントグラフトを用いた血管内治療

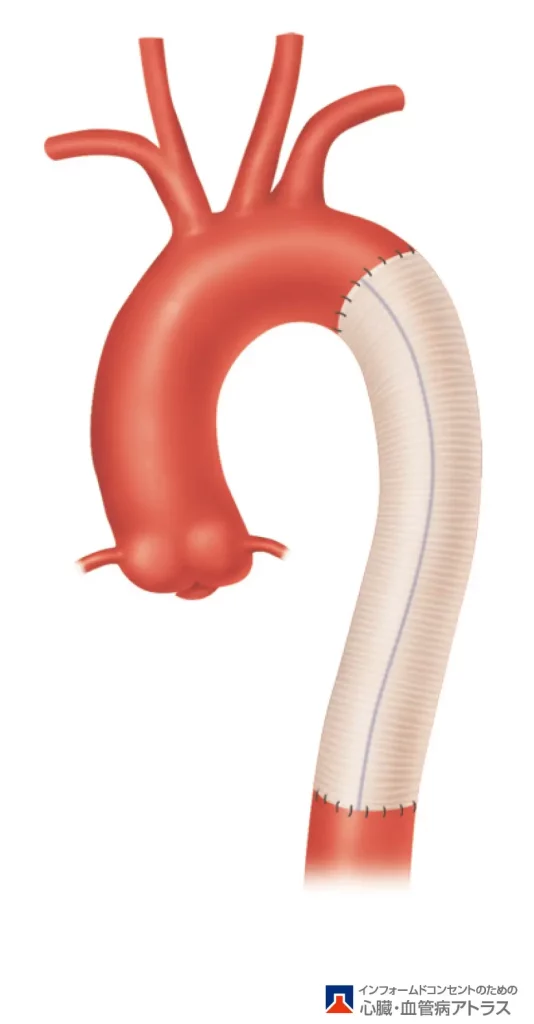

開胸手術(人工血管置換術)とは?

胸を大きく開き(開胸)直視下で動脈瘤ができている部分の大動脈を、化学繊維でできた人工血管に置き換えます。開胸手術は動脈瘤を根本から取り除くことができる、確実な治療方法として長年の実績があります。しかし、開胸には胸骨の切断を伴い、切開創も大きくなるため体への負担は大きく、主な合併症として脳梗塞や対麻痺(下半身不随)が5~15%に認められるという報告もあります。死亡率も6%(2008年国内データ)と報告されています。手術後の患者さまは通常、集中治療室での全身管理となり、2週間から1ヶ月程度の入院を要します。

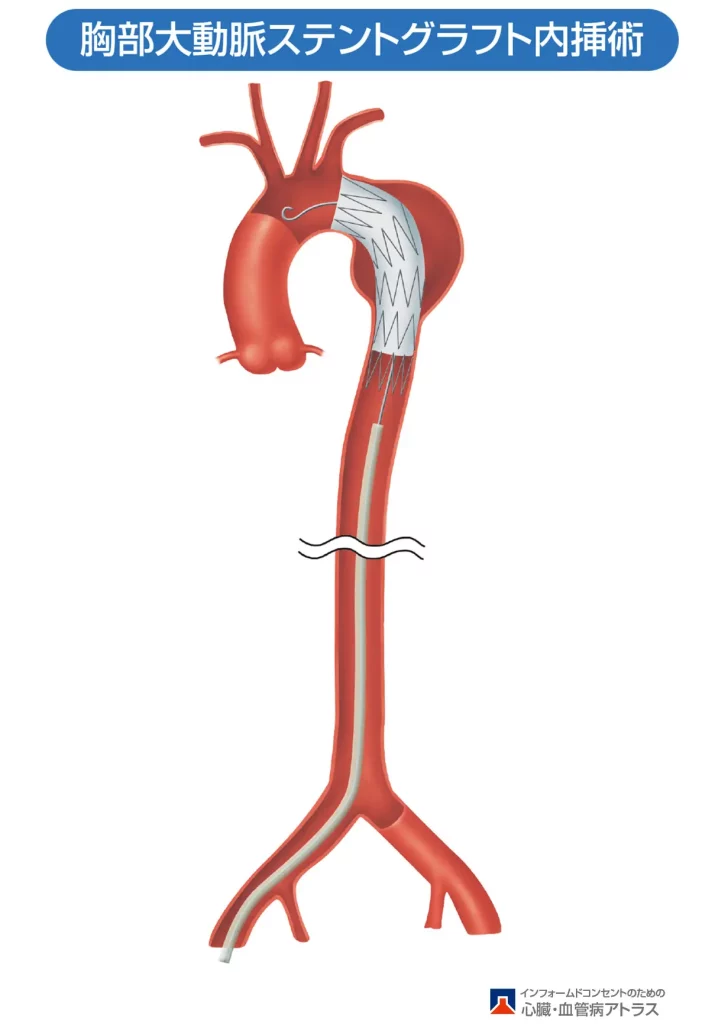

ステントグラフトを用いた血管内治療とは?

ステントグラフトを用いた血管内治療は比較的新しい治療法です。国内での使用は、腹部大動脈瘤に対しては2006年、胸部大動脈瘤に対しては2008年から開始されています。

この治療は、胸を大きく開く(開胸する)ことなく、足の付け根の血管からカテーテルという細い管を挿入します。そして、折りたたんだ状態のステントグラフト(金属の骨組みを持つ人工血管)を動脈瘤の部分まで運び、内側から広げて留置します。これにより、動脈瘤に血液が流れ込まなくなり、破裂を防ぎます。

切開創が足の付け根の数cm程度と非常に小さいため、開胸手術に比べて痛みや不快感が少なく、回復が早いことが大きな利点です。身体への負担が軽いため、ご高齢の方や他の病気をお持ちで開胸手術が難しい方にも適応できる場合があります。

ただし、その他の医療処置と同じく、ステントグラフトを用いた血管内治療も合併症の危険を伴います。また、治療後にステントグラフトがずれたり、血液が漏れたり(エンドリーク)していないかを確認するため、生涯にわたる定期的な画像検査が不可欠です。問題が発生した場合には、追加の治療を要することがあります。

日常生活で気を付けること

動脈瘤の進行を抑え、破裂を防ぐためには、治療と並行して生活習慣を見直すことが極めて重要です。特に血圧の管理が鍵となります。

血圧を適切にコントロールする

医師から処方された薬を正しく服用し、毎日決まった時間に血圧を測定する習慣をつけましょう。自己判断で薬を中断することは絶対に避けてください。

塩分を控えた食生活を心がける

塩分の摂りすぎは高血圧の大きな原因です。薄味を基本とし、香辛料やだし、お酢などの醤油、塩以外の調味料をうまく利用して、減塩に取り組みましょう。

禁煙を徹底する

喫煙は血管にとって百害あって一利なしです。ご自身の意思だけで禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることをおすすめします。

急な血圧上昇を避ける

重いものを持ち上げる、冬場の急な温度変化(ヒートショック)、トイレで強くいきむなど、血圧が急上昇する行動は危険です。日常生活の中で、体に過度な負担をかけないよう注意しましょう。

医師からのメッセージ

大動脈瘤は自覚症状もないまま進行し、突然破裂することで命を失うこともある大変恐ろしい病気です。危険因子を持つ方は生活習慣の改善や血圧の管理を行うと共に、定期的な検査によるフォローアップなど、適切な対処をおすすめします。

千葉西総合病院は24時間365日いつでも緊急の心臓手術に対応できる体制をとっています。また外科的手術と血管内治療(ステントグラフト治療)のどちらにおいても豊富な経験を有しており、いずれかに偏ることなく患者様にとって最善となる治療を提供しています。

大動脈センター長

伊藤雄二郎

お問合せ・ご相談について

患者様

当院心臓血管外科外来にお越しいただくか、無料メール相談(問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

お問い合わせメールフォームはこちら

| 心臓血管外科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |

|---|---|

| 担当医師(伊藤)外来 | 水曜日 午前 |

他施設の方(患者様のご紹介ほか)

地域連携室までご連絡ください。

TEL:047-384-8564

月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30

この記事を書いた医師

伊藤 雄二郎(いとう ゆうじろう)

千葉西総合病院

心臓血管外科部長・大動脈センター長